9. Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali: da dove derivano questi comportamenti?

- Information

- Finanza comportamentale

- Prima pubblicazione: 14 Luglio 2025

«Forse, se esistesse una città di uomini buoni, si farebbe a gara per non governare come adesso per governare, e allora sarebbe evidente che il vero uomo di governo non è fatto per mirare al proprio utile, ma a quello del cittadino».

Platone

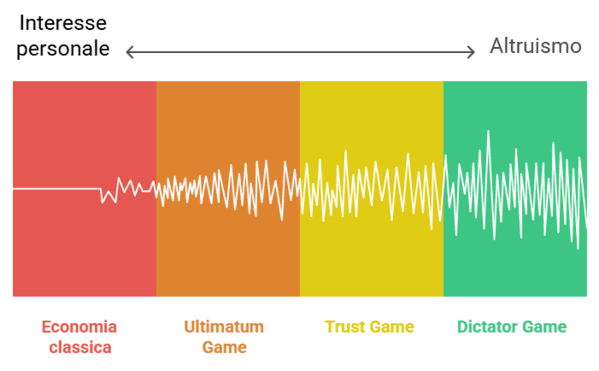

L’economia tradizionale ha sempre posto al centro della sua analisi le preferenze individuali, considerate stabili, razionali e guidate dall’interesse personale.

Ogni decisione – che riguardi il consumo, la produzione o il risparmio – veniva interpretata come il risultato dell’ottimizzazione dell’utilità del singolo.

Questa impostazione fatica però a spiegare molti dei comportamenti osservabili nella realtà: gesti altruistici, scelte cooperative, o il rifiuto apparentemente irrazionale di offerte vantaggiose.

Proprio da questi limiti nasce l’interesse per le preferenze sociali, ovvero quelle motivazioni che spingono le persone a tenere conto non solo del proprio guadagno, ma anche del contesto, delle relazioni interpersonali, del senso di giustizia e della reputazione.

A differenza delle preferenze individuali, quelle sociali non si esauriscono nella domanda quanto ci guadagno?, ma incorporano anche riflessioni su chi riceve cosa?, con quali intenzioni? e attraverso quali modalità?

Questo approccio, sviluppato soprattutto nell’ambito dell’economia comportamentale e sperimentale, permette di esplorare più a fondo la ricchezza e la complessità delle motivazioni che guidano il comportamento umano.

Indice

- Introduzione

- Il Dictator Game: la misura dell'altruismo puro

- L'Ultimatum Game: interazione strategica e senso di equità

- Il Trust Game: misurare fiducia e reciprocità

- Il ruolo della cultura nelle preferenze sociali

- Oltre l’altruismo: il ruolo delle intenzioni e dell’immagine sociale

- Conclusioni

1. Introduzione

In base all’economia classica, il comportamento umano nei mercati può essere interpretato come frutto del mero interesse personale: ognuno, cercando il proprio vantaggio, contribuisce indirettamente al benessere collettivo.

Questo è il principio della celebre “mano invisibile” di Adam Smith, secondo cui, ad esempio, un fornaio non produce pane per altruismo, ma per trarne un profitto personale e, così facendo, soddisfa anche un bisogno della collettività.

L’esperienza quotidiana suggerisce tuttavia che le persone non agiscono sempre in modo strettamente egoistico. Esistono numerosi comportamenti che sembrano contraddire il paradigma dell’interesse personale: gesti altruistici, azioni cooperative, scelte guidate da norme sociali o senso di giustizia.

In questo contesto si inserisce lo studio delle preferenze sociali, che rappresenta una deviazione rispetto alla visione tradizionale dell’homo oeconomicus.

Le preferenze sociali mirano a comprendere quelle motivazioni che spingono gli individui a tenere conto del benessere altrui nelle proprie decisioni, anche quando ciò comporta un costo personale.

Il loro studio si è sviluppato nell’ambito dell’economia comportamentale, che attraverso esperimenti controllati cerca di misurare e spiegare la diffusione e l’intensità di queste deviazioni dal comportamento puramente egoistico.

Un esempio emblematico è quello del chiosco di pane alla banana alle Hawaii lasciato incustodito: i clienti possono prelevare il pane e lasciare il denaro in una cassetta di sicurezza. Questo sistema si fonda sull’aspettativa che la maggior parte delle persone si comporterà onestamente.

La presenza di una serratura sulla cassetta, però, lascia trasparire un’altra realtà: la consapevolezza che una piccola parte degli individui, se ne avesse la possibilità, non solo eviterebbe di pagare, ma potrebbe anche appropriarsi dell’intero incasso.

Il delicato bilanciamento tra fiducia nella correttezza della maggioranza e protezione dall’egoismo di pochi è proprio ciò che le preferenze sociali si propongono di indagare.

Anche piccoli gesti altruistici, come aiutare uno sconosciuto o lavarsi le mani per tutelare la salute altrui, possono generare effetti molto rilevanti.

L’economia comportamentale, attraverso esperimenti rigorosamente strutturati, si occupa di analizzare quanto siano diffuse queste deviazioni dai comportamenti puramente egoistici, cercando di comprenderne la natura.

Per misurare e interpretare le preferenze sociali, gli economisti comportamentali e sperimentali impiegano una serie di giochi standardizzati.

Sebbene in certi casi possano apparire poco realistici o artificiosi, questi giochi si rivelano essenziali per isolare e studiare specifici aspetti del comportamento sociale.

Tra i più utilizzati figurano il Dictator Game, l’Ultimatum Game e il Trust Game.

2. Il Dictator Game: la misura dell'altruismo puro

«La differenza tra democrazia e dittatura è che in democrazia prima si vota e poi si prendono ordini; in una dittatura non c'è bisogno di sprecare il tempo andando a votare».

Charles Bukowski

Il Dictator Game è il più semplice tra i giochi utilizzati per analizzare le preferenze sociali.

Si tratta, in sostanza, di un gioco di "divisione della torta” che coinvolge due partecipanti: un dittatore e un ricevente.

Al dittatore viene assegnata una dotazione – una somma di denaro o un bene divisibile, come caramelle o mele – e spetta a lui decidere liberamente quanto trattenere per sé e quanto offrire al ricevente, selezionato casualmente.

Il ricevente, invece, non ha alcun potere decisionale: accetta semplicemente ciò che gli viene assegnato.

L’assenza di interazione strategica rende questo gioco ideale per isolare e osservare forme di altruismo incondizionato.

Le varianti del Dictator Game possono differire notevolmente per quanto riguarda le poste in gioco: si spazia da somme ipotetiche, come 100 euro, a beni materiali come mele o cioccolatini, fino a importi in denaro, anche di valore contenuto, come 5, 10 o 20 euro.

Un altro elemento rilevante è la possibilità di comunicazione tra i partecipanti. In alcune versioni, ogni forma di contatto è esclusa; in altre, dittatore e ricevente possono interagire.

Anche il contesto in cui il gioco si svolge può influenzare i comportamenti. Sebbene gli esperimenti siano solitamente condotti in forma anonima, versioni pubbliche o semipubbliche – come quelle gestite da un docente in classe – possono spingere i partecipanti ad apparire più generosi per ragioni di immagine sociale.

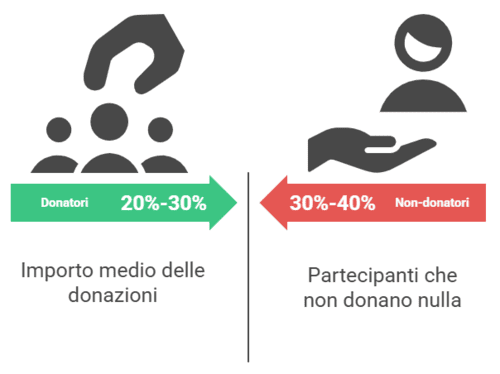

I risultati del Dictator Game seguono pattern abbastanza stabili: circa il 30-40% dei partecipanti sceglie di non donare nulla, mentre una quota simile opta per una divisione equa (dona intorno al 50% della dotazione). La media delle donazioni si attesta generalmente tra il 20% e il 30% della dotazione.

È interessante notare che né la dimensione della posta né la natura ipotetica o reale della ricompensa sembrano influenzare in modo rilevante l’esito, suggerendo che le risposte ipotetiche possano riflettere fedelmente i comportamenti effettivi.

Il Dictator Game presenta anche dei limiti e delle ambiguità. Non necessariamente chi dona zero è egoista: al di fuori del contesto sperimentale, ad esempio, potrebbe semplicemente ritenere più giusto destinare quella somma in beneficienza.

Anche l’anonimato incide sul comportamento: quando la scelta del dittatore avviene in condizioni di piena riservatezza, la generosità tende a diminuire. Una parte dell’altruismo osservato potrebbe perciò dipendere dal desiderio di preservare una buona immagine sociale.

Infine, anche la natura del bene messo in palio può influenzare il comportamento: ad esempio, un partecipante intollerante al lattosio potrebbe essere più incline a cedere del cioccolato, semplicemente perché non ne trarrebbe alcun beneficio.

In questi casi, la generosità osservata riflette anche una valutazione soggettiva dell’utilità che quel bene ha per chi lo riceve.

3. L'Ultimatum Game: interazione strategica e senso di equità

L’Ultimatum Game introduce un elemento fondamentale assente nel Dictator Game: l’interazione tra individui.

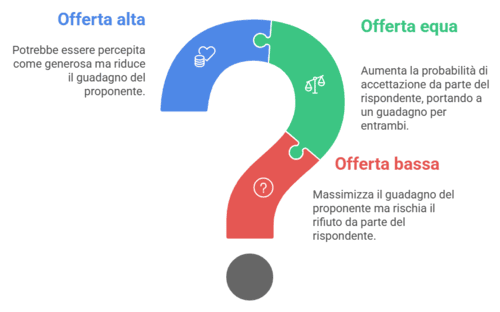

Anche in questo gioco i partecipanti ricoprono due ruoli, ma con una dinamica più complessa: l’offerente decide come dividere una somma di denaro (o un altro bene), mentre il ricevente ha il potere di accettare o rifiutare l’offerta.

Se accetta, entrambi ricevono le somme o i beni stabiliti; se rifiuta, nessuno dei due riceve nulla.

La possibilità di rifiuto rende il gioco strategico: l’offerente deve anticipare le reazioni del ricevente, consapevole che un’offerta percepita come ingiusta potrebbe non essere accettata, lasciando entrambi a mani vuote.

Le previsioni della teoria dei giochi standard, che non contempla le preferenze sociali, divergono dai dati empirici.

Secondo il modello tradizionale, se la posta è di 10 euro, un rispondente puramente egoista dovrebbe accettare qualsiasi cifra maggiore di zero, poiché rappresenta comunque un guadagno.

Anticipando questa logica, un proponente razionale offrirebbe il minor importo possibile, massimizzando così il proprio guadagno. Di conseguenza, la teoria prevede offerte molto basse e pochissimi rifiuti.

Nella realtà, i risultati sono ben diversi: la maggior parte degli offerenti propone al ricevente tra il 40% e il 50% della somma totale e le offerte inferiori al 20% vengono spesso rifiutate.

Il rifiuto viene attribuito a una sensibilità verso l’equità e il rispetto: i riceventi sembrano disposti a rinunciare a un guadagno pur di sanzionare ciò che percepiscono come un’offerta iniqua o irrispettosa.

Questa sensibilità all’ingiustizia è spesso influenzata dalla percezione delle intenzioni di chi propone: un’offerta squilibrata risulta più accettabile se generata da un algoritmo o se è il frutto di una decisione casuale, mentre tende a essere rifiutata quando proviene da un essere umano percepito come egoista.

La generosità dell’offerente, quindi, può essere il risultato sia di un genuino altruismo sia di una strategia per evitare il rifiuto: per questo motivo, il gioco non permette di inferire con certezza le preferenze sociali sottostanti.

Alcune varianti dell’Ultimatum Game includono la possibilità di comunicazione tra i partecipanti, che può influenzare l’esito dell’interazione, e l’uso di beni materiali come cioccolatini o snack.

Una tecnica particolarmente utile adottata in molti esperimenti è il cosiddetto “metodo strategico”, che consiste nel chiedere ai partecipanti di indicare in anticipo come si comporterebbero in risposta a tutte le possibili scelte dell’altro giocatore.

Ad esempio, in un Ultimatum Game, si può chiedere al ricevente di specificare per ogni offerta ipotetica se l’accetterebbe o la rifiuterebbe.

Questo approccio consente di ottenere un piano decisionale completo e dettagliato, migliorando l’efficienza della raccolta dati e riducendo il numero di interazioni necessarie.

4. Il Trust Game: misurare fiducia e reciprocità

Il Trust Game, detto anche “gioco dell’investimento”, introduce la dimensione della reciprocità in modo diverso rispetto all’Ultimatum Game.

Anche qui partecipano due giocatori: il primo, chiamato investitore o offerente, riceve una somma iniziale e decide quanto inviarne al secondo giocatore, detto ricevente o fiduciario.

La cifra inviata viene poi moltiplicata (di solito) per tre, e spetta al ricevente decidere quanto restituire all’investitore.

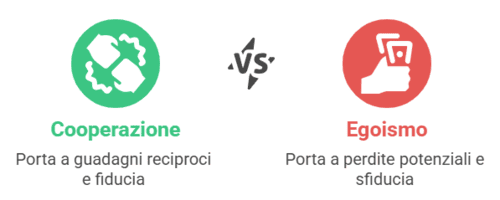

Il meccanismo è semplice ma carico di implicazioni: più l’investitore invia, maggiore sarà l’importo moltiplicato, ma esiste il rischio che il ricevente trattenga tutto per sé e non restituisca nulla.

Per esempio: l’investitore ha 10 euro e decide di inviarli tutti. La somma viene triplicata, e il ricevente si ritrova con 30 euro.

A questo punto, può decidere di restituirne una parte, ad esempio 15 euro. In tal caso, entrambi ottengono un guadagno: l’investitore ha un profitto di 5 euro; il ricevente, di 15.

Ma se il ricevente tiene tutto per sé, l’investitore perde l’intera somma inviata.

Questo gioco è progettato per misurare due aspetti chiave del comportamento: la fiducia da parte dell’investitore e la disponibilità a ricambiare da parte del ricevente.

In alcune versioni, è prevista la possibilità di comunicare prima della decisione, consentendo ai giocatori di scambiarsi promesse o rassicurazioni (che potrebbero non essere rispettate).

L’esito teoricamente più vantaggioso si ha quando l’investitore invia l’intera somma, il ricevente ne restituisce una parte importante ed entrambi ottengono un beneficio grazie alla cooperazione.

5. Il ruolo della cultura nelle preferenze sociali

Una delle scoperte più interessanti nel campo delle preferenze sociali emerge dagli studi condotti in contesti culturali diversi tra loro.

Mentre i comportamenti osservati nell’Ultimatum Game risultano relativamente stabili nelle società industrializzate, l’analisi di gruppi con strutture sociali e stili di vita molto differenti rivela variazioni importanti.

Questa linea di ricerca, sviluppata nell’ambito dell’economia sperimentale interculturale, esplora il ruolo della cultura nel plasmare le preferenze individuali.

Due casi emblematici sono quelli dei Machiguenga in Perù e dei Lamalera in Indonesia:

- Machiguenga. Questa società amazzonica è composta da famiglie relativamente autonome e basa la propria sussistenza su agricoltura itinerante, pesca, caccia e raccolta di risorse naturali. Trattandosi di un contesto fortemente individualista, dove la sopravvivenza non dipende da forme di cooperazione su larga scala, i comportamenti rilevati negli Ultimatum Game riflettono questa impostazione. Le offerte sono generalmente basse e i rifiuti molto rari: solo 1 su 10 offerte inferiori al 20% viene respinta. Si tratta di un risultato sorprendentemente vicino alle previsioni della teoria economica classica basata sul puro interesse personale.

- Lamalera. Al polo opposto, i Lamalera vivono in una comunità di cacciatori di balene, un’attività che richiede una cooperazione ben organizzata e una distribuzione condivisa delle risorse. La loro quotidianità è profondamente basata sulla collaborazione. Di conseguenza, negli Ultimatum Game offrono in media il 57% della posta (con il 50% come valore più frequente), e rifiutano con regolarità offerte giudicate troppo basse. Questo comportamento riflette un’aspettativa condivisa di equità e la disponibilità a sanzionare chi non rispetta le norme cooperative.

Un altro esempio interessante riguarda gli Au/Gnau della Nuova Guinea dove, in alcune occasioni, le offerte molto generose vengono rifiutate. In quel contesto, accettare un dono sostanzioso può generare un obbligo di reciprocità che il ricevente potrebbe non essere disposto ad assumersi.

Sebbene questi studi presentino alcune limitazioni metodologiche, come il numero ridotto di società coinvolte o l’assenza di anonimato in certi contesti, mostrano con chiarezza come le preferenze sociali siano modellate dal contesto culturale e dal tipo di relazioni cooperative che caratterizzano ogni comunità.

6. Oltre l’altruismo: il ruolo delle intenzioni e dell’immagine sociale

Per comprendere più a fondo le motivazioni che guidano le scelte economiche, gli studiosi hanno sviluppato modelli teorici sempre più articolati.

Uno dei più noti è quello di Charness e Rabin, che introduce l’idea che la nostra generosità non dipenda solo da quanto siamo disposti ad aiutare, ma anche dalla posizione relativa in cui ci troviamo rispetto agli altri. Il modello si basa su due parametri principali:

- Rho (ρ): rappresenta quanto teniamo al benessere altrui quando siamo in una posizione di vantaggio. Un valore positivo di ρ indica una certa disponibilità a sacrificare parte del proprio guadagno per aumentare quello dell’altro. La maggior parte delle persone mostra un ρ positivo: risulta infatti più semplice essere generosi quando si parte da una condizione migliore.

- Sigma (σ): misura l’atteggiamento in situazioni di svantaggio. Se σ è positivo, la persona è comunque disposta ad aiutare. Se invece è negativo, può emergere un sentimento di invidia o di ostilità: si è disposti persino a rinunciare a qualcosa pur di ridurre il vantaggio dell’altro. Questo meccanismo ci aiuta a capire comportamenti come il rifiuto di offerte basse nell’Ultimatum Game, dove l’utilità negativa di accettare una divisione percepita come ingiusta supera il beneficio materiale ottenibile da ciò che ci viene offerto.

Accanto a queste dinamiche, è possibile distinguere anche un altro importante fattore: il desiderio di mantenere una buona immagine sociale.

Molti comportamenti apparentemente altruistici sembrano infatti motivati, almeno in parte, dalla ricerca di approvazione.

Un esempio classico è quello delle donazioni: spesso gli importi si collocano appena al di sopra delle soglie che garantiscono un riconoscimento pubblico, come la menzione in un opuscolo.

Inoltre, in alcuni esperimenti, ai partecipanti viene offerta la possibilità di delegare la decisione a un computer, lasciando che sia la macchina – e non loro direttamente – a compiere una scelta egoista.

In questi casi, si osserva una netta diminuzione della generosità. Il motivo è che l’ambiguità sulla responsabilità consente alle persone di evitare il giudizio degli altri (o il proprio), proteggendo così la propria immagine sociale senza assumersi apertamente la responsabilità di una decisione poco altruista.

7. Conclusioni

I giochi sperimentali come il Dictator Game, l’Ultimatum Game e il Trust Game si rivelano strumenti fondamentali per esplorare la complessità delle preferenze sociali.

Non si limitano a misurare la propensione all’altruismo o alla fiducia, ma mettono in luce la sensibilità all’equità, il peso delle intenzioni percepite, l’importanza delle interazioni e l’influenza del contesto culturale.

Questi studi ci aiutano a superare l’idea di un essere umano guidato esclusivamente dall’interesse personale, mostrando invece come generosità, senso di giustizia e reputazione sociale siano forze altrettanto influenti nel determinare le scelte economiche individuali.

Le dinamiche emerse da questi studi sono centrali per rafforzare la progettazione di politiche pubbliche, ambienti di lavoro e sistemi educativi orientati alla cooperazione e al benessere collettivo.

Le preferenze sociali riflettono una dimensione profonda del comportamento umano, in cui la relazione con l’altro influisce in modo strutturale sulle decisioni, anche in contesti apparentemente individuali.

La serie di articoli LEZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE contiene:

1. Che cos'è la finanza comportamentale: quando psicologia e finanza convergono

6. Preferenze di rischio 1. Il modello dell'utilità attesa tra teoria e realtà

7. Preferenze di rischio 2. La Prospect Theory (Teoria del prospetto)

8. Preferenze di rischio 3. Perché facciamo certe scelte? La Prospect Theory nella vita quotidiana

9. Preferenze sociali 1. Altruismo, equità e fiducia nelle scelte individuali

12. I limiti dell'attenzione e le loro conseguenze sulle scelte economiche

13. Perché crediamo a ciò che ci fa star meglio: l'utilità derivante dalle credenze

15. Default, nudge e frame: l'architettura delle scelte nelle decisioni finanziarie

16. Malleabilità delle preferenze: dalle scelte inconsapevoli ai nudge nelle politiche pubbliche

17. Povertà e processi cognitivi: gli effetti della scarsità su decisioni e benessere