La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 25 Marzo 2023

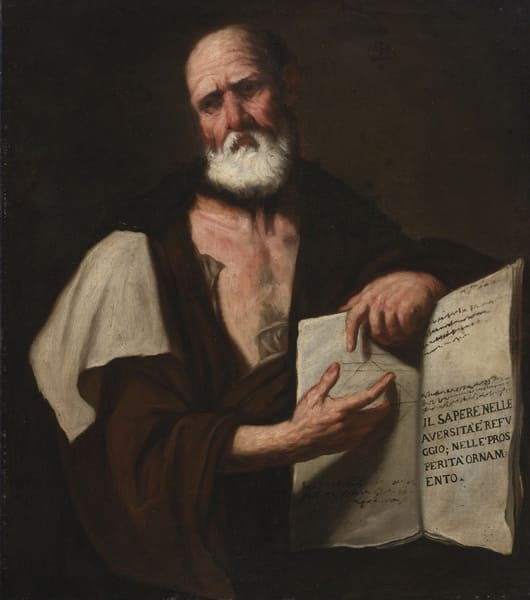

«Quelli che hanno in animo di occupare le più alte cariche di governo devono possedere tre doti: innanzitutto, attaccamento alla costituzione stabilita, in secondo luogo una grandissima capacità nelle azioni di governo, in terzo luogo virtù e giustizia».

Aristotele

Aristotele riflette su come beni, denaro e regole possano funzionare all'interno di una comunità.

Le tre idee centrali del suo pensiero sono il limite, per distinguere i bisogni reali dall’accumulo senza fine; la misura, che la moneta introduce negli scambi e che richiama all’equilibrio; e la reciprocità, che assicura rapporti giusti tra le persone.

Le spiegheremo anche con esempi numerici, così da renderle comprensibili anche a chi non ha familiarità con la filosofia.

L’obiettivo è mostrare come concetti di oltre duemila anni fa possano ancora essere utili a chi gestisce risorse, prende decisioni economiche o semplicemente vuole orientarsi meglio nella vita di tutti i giorni.

Indice

- Aristotele: l'opposizione a Platone

- L'organizzazione della vita economica

- La giustizia nella società

- Senofonte e gli Antichi Romani

1. Aristotele: l'opposizione a Platone

«Platone mi è amico, ma più amica mi è la verità».

Aristotele

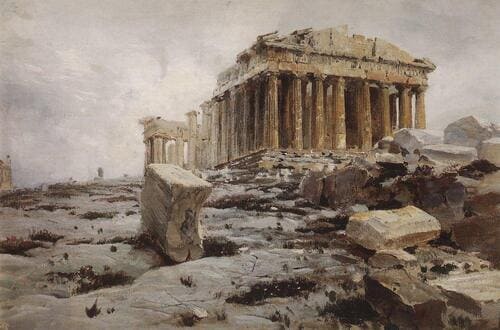

La personalità di Aristotele è molto meno conosciuta di quella di Platone, ma sappiamo che nacque nel 384 a.C. a Stagira, città greca soggetta all'impero macedone.

Entrato all'Accademia platonica a diciotto anni, vi rimase per poco meno di un ventennio , prima come allievo e poi come insegnante, fino alla morte del suo maestro.

Aristotele rappresenta l'avversario del comunismo di Platone e dell'egualitarismo difeso nelle Leggi. In particolare, si oppone fermamente all'idea che la comunione dei beni sia il regime ideale, affermando che «tra quanti possiedono beni in comune o in forma indivisa, i contrasti sono molto più frequenti che non tra i cittadini i cui interessi siano separati».

Aristotele aggiunge che il modello migliore combina la proprietà privata con un “uso” comune fondato sull’amicizia civica: la proprietà resta di ciascuno, ma i beni si condividono nell’uso quando serve. Educare a questo costume spetta al legislatore.

Aristotele è anche contrario alla comunità delle donne e dei bambini, contro cui indirizza numerose critiche: egli ritiene che un affetto esteso a troppe persone perda di intensità e che i legami familiari, se troppo diluiti, si indeboliscano fino a scomparire.

Secondo lui, la donna è destinata a obbedire all'uomo: «nell'uomo, il coraggio è forza di comando, e nella donna virtù di subordinazione».

Anche l'eguaglianza delle fortune è criticata da Aristotele, il quale sostiene che se si adottassero i programmi teorizzati da Platone, l'aumento del numero dei cittadini porterebbe a una divisione indefinita delle fortune: alla fine, tutti sarebbero infelici.

Per Aristotele, una società stabile non si fonda sull'uguaglianza assoluta, ma sulla forza di un ceto medio numeroso, che agisce da cuscinetto tra i due estremi dei ricchissimi e dei poverissimi, riducendo le tensioni sociali e il rischio di rivoluzioni.

Dunque, Aristotele non è un "comunista" e non è un sostenitore della stretta eguaglianza delle fortune. Tuttavia, se è vero che l'uso della proprietà deve essere comune, la proprietà stessa deve invece essere privata: «Il sentimento del disinteresse sarà soddisfatto se l’uso dei prodotti viene reso comune, secondo il proverbio che tutto è comune fra gli amici».

Con questa formula, Aristotele intende un modello di generosità e solidarietà civica: il proprietario mantiene il controllo legale sui suoi beni, ma li mette a disposizione della comunità e degli amici in caso di necessità.

Un esempio concreto di questo principio si trovava a Sparta, dove i cittadini potevano liberamente utilizzare i cavalli, i cani o gli schiavi dei loro vicini.

Per Aristotele, la società giusta – conforme alle leggi della natura – deve essere composta di proprietari terrieri dotati di una certa agiatezza, che possono quindi disporre di riserve di denaro per sovvenire alle necessità dello Stato nei suoi compiti di protezione e difesa. I guerrieri saranno reclutati tra questi proprietari e costituiranno una classe distinta.

Col procedere degli anni e l'incedere dell'età, i guerrieri abbandoneranno la loro identità di combattenti per assumere un ruolo più ampio e influente nella società. In particolare, si dedicheranno alla giustizia e all'amministrazione pubblica in veste di magistrati, per poi ascendere a una posizione ancora più alta e rispettata: quella di sacerdoti, attraverso la quale guideranno la comunità in ambito spirituale e morale.

Questo percorso riflette un ideale di vita in cui la saggezza, maturata con l'esperienza, viene posta al servizio del bene comune.

Aristotele non è un sostenitore del comunismo, ma non può essere considerato un liberale moderno: per lui, così come per Platone, l'accumulo illimitato di ricchezza è un vizio che impedisce all'uomo di raggiungere i suoi veri obiettivi e conseguire la felicità. La ricchezza, infatti, deve avere un limite naturale, determinato dai bisogni della casa e della città.

Tuttavia, si discosta da Platone riguardo al momento in cui l'essere umano può pervenire alla felicità: per Aristotele si può raggiungere nella vita presente e non in un mondo ultraterreno.

2. L'organizzazione della vita economica

«The five separate fingers are five independent units. Close them and the fist multiplies strength. This is organization».

James Cash Penney

Secondo Aristotele, i beni materiali sono necessari per condurre una vita felice, ma la loro produzione richiede un lavoro faticoso che non è compatibile con il fine ultimo dell'uomo.

Le attività e il lavoro puramente manuale, insieme al commercio, logorano la vita politica e morale del cittadino, perché non lasciano spazio alla virtù e alla partecipazione alla polis.

Aristotele non condivide la soluzione proposta da Platone di dividere la società in classi e far lavorare alcune per le altre. Invece, egli crede che una soluzione migliore sia da ricercare in un'istituzione già esistente: la schiavitù.

Per giustificare la schiavitù, Aristotele sottolinea la naturale inferiorità di alcuni uomini: secondo la sua visione, esistono individui che per natura sono più portati al lavoro fisico che a quello intellettuale. Per costoro, essere governati da chi è naturalmente superiore (il padrone, che rappresenta l'anima razionale) è sia giusto che vantaggioso.

Lo schiavo, in questa prospettiva, è uno "strumento animato" destinato all'azione.

Va precisato che, benché tale teoria risulti aberrante al giorno d'oggi, essa deve essere valutata nel contesto storico di oltre duemila anni fa, quando la schiavitù rappresentava un istituto assolutamente normale.

Aristotele, però, riconosceva la necessità di una base morale per la sua teoria sulla schiavitù, poiché sapeva che la natura non era sempre perfetta. In particolare, ammetteva che vi potessero essere «degli schiavi che hanno corpi da uomini liberi e degli uomini liberi che hanno anime da schiavi».

Con queste parole, Aristotele intendeva dire che la schiavitù non era una condizione necessariamente legata alla natura biologica degli individui, ma dipendeva da circostanze contingenti e variabili. Per porre rimedio all'ingiustizia della schiavitù, il padrone poteva e doveva, in certi casi, affrancare lo schiavo.

Per quanto riguarda la sua visione sul lavoro e sul commercio, Aristotele ritiene che la natura insegni che il lavoro debba essere svolto dagli schiavi e che sia meglio bandire dalla città il commercio e le attività finanziarie.

Aristotele non condanna lo scambio di beni in sé, ma piuttosto la pratica del commercio orientata al profitto. I beni sono utili per soddisfare i bisogni umani: in questo senso, lo scambio di beni è un'attività naturale. Il commercio, però, è un modo innaturale e riprovevole di acquisire beni, poiché tende a trasformarli in meri strumenti per ottenere profitto e a promuovere la ricerca illimitata della ricchezza.

Un bene può essere utilizzato in due maniere: la prima è l'uso proprio e naturale, in conformità con la sua funzione specifica; la seconda è l'uso improprio, che consiste nello scambiarlo.

Ad esempio, una scarpa serve per essere calzata (uso proprio), ma può anche essere scambiata (uso improprio). Entrambi sono usi del bene, ma solo il primo è conforme alla sua natura.

La moneta nasce per rendere “commensurabili” beni diversi e per facilitare scambi non simultanei: nella Etica Nicomachea, Aristotele spiega che la moneta è misura che rende possibili gli scambi reciproci fra mestieri diversi.

Se un paio di scarpe vale 1 unità e un piccolo muretto vale 20 unità, senza moneta il calzolaio dovrebbe consegnare 20 paia di scarpe al muratore; con la moneta, ciascuno vende al prezzo corrispondente (1 e 20) e compra ciò che gli serve. L’equivalenza è garantita dall’unità di conto.

I problemi sono emersi quando si è sviluppato lo scambio di beni tra paesi lontani, che ha favorito l'uso della moneta, perché più facile da trasportare rispetto a beni ingombranti o fragili: la moneta ha sviluppato il commercio, l'attività che consiste nell'usare il denaro per fare scambi e trarne il massimo profitto.

Nel commercio, "il denaro è il principio e il fine dello scambio". Invece di seguire lo schema naturale Merce-Denaro-Merce (M-D-M), dove il denaro è solo un intermediario per ottenere un bene diverso di cui si ha bisogno, il commercio fine a se stesso segue lo schema Denaro-Merce-Denaro' (D-M-D'), dove D' è una quantità di denaro maggiore di D.

Qui, l'accumulo di denaro diventa l'obiettivo finale. Purtroppo, quando lo spirito del commercio prende il sopravvento in una città e l'accumulo di denaro diventa un fine in sé stesso, l'individuo perde ogni senso della misura.

Poiché una vita virtuosa richiede ordine e armonia, lo spirito del commercio corrompe tutte le attività umane.

Aristotele definisce qualsiasi attività diretta all’acquisizione di beni o ricchezza crematistica. Questa concezione costituisce una parte fondamentale delle sue idee.

Vengono distinte due forme di crematistica. La prima consiste nell'acquisizione di beni per soddisfare i bisogni necessari. È naturale, legittima, ed è una parte normale dell'economia: l’economia è – nel senso attribuitogli da Aristotele – la scienza della vita familiare e dell'amministrazione della casa (oikonomia).

Nella prima forma di crematistica, il valore dei beni viene giudicato in base alla loro utilità (valore d’uso) e non al loro valore di scambio, a differenza di quanto avviene nella seconda forma di crematistica.

Quest’ultima – innaturale – consiste nell'attività commerciale, un’attività esecrabile per le ragioni spiegate in precedenza.

Aristotele individua tre forme di crematistica che considera riprovevoli:

- Il commercio: si scambia un bene con una certa quantità di moneta (acquisto); quest'ultima, a sua volta, viene scambiata per una quantità di moneta maggiore di quella iniziale (vendita).

- Il prestito a interesse: l'interesse è moneta nata dalla moneta. In questo caso, non si ha neppure traccia dello scambio di un certo bene: questo modo di guadagnare denaro è, «fra tutti, il più contrario alla legge della natura». Per rendere intuitivo il giudizio: se presto 100 e ricevo 110 senza scambio di beni o lavoro, il denaro “genera” denaro: Aristotele vede qui un uso che perverte la funzione della moneta, nata come misura e mezzo di scambio

- Il lavoro “salariato”: vendita del proprio lavoro in cambio di denaro. Aristotele non colloca il lavoro salariato allo stesso livello dell’usura: lo ritiene “servile” o inadatto al pieno cittadino, perché impedisce l’esercizio delle virtù politiche.

Aristotele menziona un'altra modalità per ottenere ricchezza, che consiste nell'appropriarsi di tutta la quantità disponibile di un determinato bene, al fine di rivenderlo a un prezzo maggiorato: questa pratica viene definita monopolio.

A titolo di esempio, racconta la storia di Talete di Mileto che, prevedendo un abbondante raccolto di olive, affittò a basso costo tutti i frantoi della regione per poi subaffittarli a un prezzo molto più alto al momento del bisogno, dimostrando che anche un filosofo, se volesse, potrebbe arricchirsi facilmente.

Aristotele afferma che, a differenza del lavoro svolto dagli artigiani, il lavoro agricolo non costituisce di per sé un ostacolo alla virtù.

Nella tradizione aristotelica, l’“oikos” ben ordinato vive di agricoltura e di risorse della terra. Per capirne la logica economica, basta un esempio di scala domestica: se una famiglia ha bisogni annui pari a 100 (grano, olio, vesti), l’oikonomìa mira ad assicurare 100–120 per avere margine di sicurezza; la crematistica “commerciale” mira invece ad accrescere il conto senza un limite interno.

3. La giustizia nella società

«Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta».

Piero Calamandrei

Secondo l'interpretazione di Aristotele, la giustizia è sostanzialmente l'obbedienza alle leggi, di cui esiste una forma che è ispirata alla stessa natura della vita sociale e che si fonda sull'uguaglianza.

Tuttavia, l'uguaglianza non significa dare a tutti la stessa cosa – come suggerito da Platone nelle Leggi – poiché le persone sono diverse tra loro, sia per quanto riguarda le loro inclinazioni naturali, sia per la diversità dei loro talenti e delle loro capacità.

Nella concezione aristotelica della giustizia, quindi, l'uguaglianza autentica è quella che si realizza attraverso la distribuzione proporzionale dei beni e delle opportunità, in modo tale da premiare i meriti di ciascuno. Si tratta, appunto, di una "uguaglianza proporzionale".

Ad esempio, se due persone A e B contribuiscono a un progetto comune, ma A ha contribuito per il 70% e B per il 30%, non sarebbe giusto dividere il profitto in parti uguali (50 e 50).

La giustizia proporzionale richiede che il profitto sia diviso secondo il merito: ad A spetterà il 70% del guadagno, a B il 30%.

Aristotele aveva già compreso che il valore di un prodotto non dipende solo dal lavoro impiegato per crearlo, ma anche dal bisogno che la società ha di quel bene.

Affinché lo scambio sia giusto, è necessario che i beni scambiati siano resi proporzionalmente uguali. Per esempio, se un costruttore di case scambia il suo prodotto con un calzolaio, non potrà scambiare una casa per un solo paio di scarpe. Bisogna stabilire quante paia di scarpe equivalgono in valore a una casa: se, poniamo, una casa vale 1.000 paia di scarpe, questo è il rapporto di scambio giusto.

La moneta serve proprio a questo: a rendere i beni commensurabili e a facilitare lo scambio giusto.

Questa idea, conosciuta come "valore-lavoro", verrà ripresa e sviluppata due millenni più tardi e avrà un ruolo fondamentale nell'economia politica del XVIII e XIX secolo.

4. Senofonte e gli Antichi Romani

«I ricchi che non sanno impiegare la loro ricchezza soffrono di una povertà incurabile, la povertà di spirito».

Senofonte

Il pensiero di Aristotele, sia per quanto riguarda l’accumulazione di denaro che, forse ancor di più, per la sua posizione sul prestito a interesse, ha influenzato l’opinione comune per molti secoli.

La condanna dell’interesse come “moneta che nasce da moneta” è un tratto distintivo della sua economia morale.

In merito all'accumulazione del denaro, il grande economista John Kenneth Galbraith ammonisce come (il grassetto è nostro):

Un notevolissimo esempio moderno dell’osservazione aristotelica è indubbiamente offerto dal giovane finanziere che subordina ogni sforzo e coscienza personale al frutto pecuniario, e su questo misura ogni risultato personale. Forse a Wall Street bisognerebbe leggere ancora Aristotele.

Galbraith, tuttavia, critica senza troppi giri di parole l’idea aristotelica di distinguere tra una crematistica legittima e una censurabile, sostenendo che:

A questo punto c’è l’obbligo di azzardare l’imperdonabile verità: ossia che quel che dice Aristotele non ha poi molto senso.

Gli studiosi che non hanno trovato soddisfacente Aristotele come guida dell’economia ateniese si sono rivolti a Senofonte, discepolo di Socrate, che si occupò anche di economia.

Senofonte anticiperà Adam Smith nel sostenere che è grazie alla specializzazione dei mestieri che una città grande si avvantaggia nei confronti di una piccola.

Vale la pena leggere le parole di Galbraith e dello stesso Senofonte per capire l’importanza e l’ingegnosità del suo pensiero. Per Senofonte, la prosperità di Atene è dovuta all’eccellenza dell’agricoltura ma potrebbe accrescersi notevolmente (il grassetto è nostro):

Allargando l’ospitalità e i privilegi a mercanti e marinai stranieri, non escludendo gli spartani (con cui aveva notoriamente fatto lega); prestando la giusta attenzione alle opere pubbliche; inviando ogni possibile forza lavoro a estrarre l’argento, in cui vede un elemento di primaria importanza nella bilancia dei pagamenti ateniese (come diremmo oggi); e soprattutto mantenendo la pace. In un linguaggio che non potrebbe essere più chiaro, Senofonte scorge nella guerra tutta la differenza tra la prosperità e la catastrofe: «È noto infatti che gli stati ritenuti i più felici sono quelli che rimangono in pace più a lungo possibile. Ed Atene è per natura nelle condizioni di prosperare durante la pace più di ogni altro Stato». Sconcerta profondamente il fatto che, nei successivi duemilaquattrocento anni, soltanto raramente gli economisti abbiano rivolto la loro attenzione ai costi economici delle guerre e ai frutti economici della pace e assunto sul problema una ferma posizione professionale. Non è ancora troppo tardi.

Sarebbe interessante conoscere la posizione di Galbraith riguardo alla guerra in Ucraina che, nel momento in cui stiamo rivedendo questo articolo, continua da oltre tre anni senza che vi sia alcun segnale di pace all'orizzonte.

Si dice che la guerra aiuti l’economia e faccia crescere il PIL. Si legge spesso come la spesa militare in aumento permetta di incrementare l’occupazione, la produzione e il benessere delle imprese in generale (anche grazie all’indotto).

Potrebbe invece essere opportuno che gli economisti prendessero in considerazione il consiglio di Galbraith e approfondissero l'analisi del costo-opportunità delle guerre e dei benefici economici e finanziari della pace.

Forse Galbraith aveva ragione: non è ancora troppo tardi.

Dopo Aristotele, la storia del pensiero economico fa una pausa di almeno 1500 anni e riprende nel Basso Medioevo con Tommaso d'Aquino, che sarà il protagonista del prossimo articolo.

In questo lunghissimo periodo storico rientra gran parte della civiltà romana. Tra gli storici del pensiero economico, il ruolo degli antichi Romani è generalmente considerato marginale, poiché la loro economia era prevalentemente agricola e basata sull'autosufficienza.

Galbraith, però, non sottovaluta un contributo fondamentale degli antichi Romani che, sebbene esca dai classici confini dell'economia, non è mai stato adeguatamente approfondito (il grassetto è nostro):

Si tratta del diritto romano e del ruolo che in esso ha la proprietà privata.

…

È stato il diritto romano a conferire alla proprietà la sua identità formale e al suo detentore il dominium, cioè l’insieme dei diritti quali oggi li conosciamo.

…

Nel mondo non-socialista, nessuna istituzione ha avuto l’importanza della proprietà privata e del suo uso e perseguimento. Nessuna istituzione ha prodotto in eguale misura discordie sociali, economiche e politiche.

…

Se il discorso dei romani in materia economica è assai esile, fu però il genio romano a identificare e a dare forma all’istituzione che nei secoli a venire avrebbe occupato più di ogni altra un posto centrale nelle sfere della gratificazione personale, dello sviluppo economico e del conflitto politico.

I Romani posero le basi giuridiche della proprietà privata, un'istituzione che molti secoli più tardi verrà formalizzata nell'articolo 544 del Codice Napoleonico del 1804 come "il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti".

Nel nostro ordinamento, l'art. 832 del Codice Civile definisce la proprietà privata come "il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico".

Nonostante un ridimensionamento del suo ruolo in alcuni ambiti, la proprietà privata rimane ancora oggi uno dei pilastri del pensiero economico e giuridico contemporaneo.

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo

8. L'economia classica: La distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...