Alfred Marshall e l’economia moderna: idee, metodo ed eredità

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 03 Maggio 2025

«The most valuable of all capital is that invested in human beings».

Alfred Marshall

Alfred Marshall è stato uno di quegli economisti che hanno lasciato un segno profondo nel modo in cui oggi pensiamo l’economia.

Ritenuto uno dei principali candidati al titolo di padre della moderna teoria microeconomica neoclassica, Marshall fu il fondatore di una vera e propria scuola di pensiero che trasformò l'Università di Cambridge in un centro di eccellenza per lo studio dell'economia per molti decenni.

La sua opera più importante, Principles of Economics, pubblicata nel 1890, pose le basi per un nuovo modello teorico e metodologico della disciplina, cercando di integrare i diversi filoni del pensiero economico dell’epoca: da un lato la tradizione classica inglese, dall’altro il nascente approccio marginalista.

Marshall stesso non considerava il proprio lavoro come una rottura radicale rispetto al passato, ma come un'evoluzione naturale e necessaria del pensiero precedente. Non amava le polemiche tra scuole economiche contrapposte, preferendo invece concepire il progresso della disciplina come un processo graduale.

A questo proposito, scelse di far stampare sulla copertina dei suoi Principles il motto latino Natura non facit saltum ("La natura non fa salti"), a testimonianza della sua visione evolutiva del pensiero economico.

Indice

- La nascita della tradizione di Cambridge in economia

- Il pensiero di Alfred Marshall

- L'originalità di Marshall nel pensiero neoclassico

- L'eredità di Marshall

1. La nascita della tradizione di Cambridge in economia

Prima che l'economia si affermasse come disciplina autonoma, essa veniva spesso insegnata nell'ambito più ampio delle scienze morali.

Questa impostazione rifletteva una visione dell’economia meno rigida e più integrata con altre discipline sociali e filosofiche.

Alfred Marshall ebbe un ruolo decisivo nel trasformare l’economia in una disciplina distinta dalle scienze morali.

Questo processo fu graduale e iniziò con la sua nomina a lettore di scienze morali a Cambridge nel 1868, dopo aver completato gli studi in matematica.

Nel 1885, fu nominato Professore di Economia Politica sempre a Cambridge, incarico che mantenne per ventiquattro anni, fino al suo ritiro nel 1908. La sua presenza e il suo impegno furono fondamentali per l’istituzione di un curriculum specifico in economia, separato da quello generico delle scienze morali.

Nel 1903, grazie ai suoi sforzi e alla crescente importanza della disciplina, venne istituito a Cambridge un percorso di studi universitario dedicato all’economia, noto come Economics Tripos: un vero e proprio corso di studi universitario in economia.

Fu il punto di svolta: l’economia cominciò a essere considerata una disciplina scientifica a sé stante, sul modello delle scienze naturali, e non più come un’estensione della filosofia morale.

L’adozione del paradigma delle scienze naturali, in particolare della fisica, influenzò profondamente il modo in cui la teoria economica venne costruita e insegnata. L’idea era che, così come la fisica studia le forze che determinano il movimento dei corpi, l’economia dovesse analizzare le forze (domanda e offerta) che determinano prezzi e quantità.

Marshall non si limitò all’attività accademica. Nel 1890 contribuì attivamente alla fondazione della British Economic Association (che diventerà in seguito Royal Economic Society) e al lancio dell'Economic Journal.

Questi eventi rafforzarono la professionalizzazione della disciplina economica, dotandola di istituzioni e strumenti di comunicazione specialistici, e contribuirono alla nascita di una comunità di studiosi e professionisti ispirata al suo pensiero.

Pur preferendo restare dietro le quinte, Marshall esercitò una forte influenza nella selezione dei professori e nell’orientamento della ricerca economica in Inghilterra. Il suo contributo all’insegnamento fu determinante: i suoi Principles of Economics divennero rapidamente il testo di riferimento per generazioni di studenti.

Il successo dell’opera fu notevole, con otto edizioni pubblicate durante la vita dell’autore.

Le prime due edizioni del libro The Economics of Industry, scritto insieme alla moglie Mary Paley, vendettero complessivamente circa 15.000 copie, mentre i Principles raggiunsero le 37.000 copie prima della sua morte: numeri che testimoniano l’ampiezza dell’impatto del suo pensiero anche al di fuori dell’ambito accademico.

Sebbene gli studenti dovessero leggere i Principles da soli, le sue lezioni si concentravano su eventi contemporanei, con l’obiettivo di stimolare il pensiero critico e incoraggiare le domande. Questo approccio mirava a formare economisti in grado di applicare la teoria ai problemi concreti, piuttosto che semplici ripetitori di formule.

La tradizione di Cambridge fondata da Marshall non si esaurì con lui. Il suo successore alla cattedra di economia, Arthur Cecil Pigou, fu scelto personalmente da Marshall.

Pigou divenne a sua volta una figura centrale nell’ambiente accademico anglosassone e sviluppò ulteriormente la teoria dell’economia del benessere.

È particolarmente noto per aver sistematizzato i concetti di "economie esterne" e "diseconomie esterne" – oggi più spesso chiamate esternalità positive e negative – che sono diventate centrali nell’analisi del benessere economico.

Un’economia esterna si verifica quando l’attività di un soggetto ha un effetto positivo indiretto su terzi (come coltivare rose che profumano l’aria per i vicini), mentre una diseconomia esterna si ha quando l’effetto è negativo (come l’inquinamento prodotto da un’auto).

Pigou analizzò questi fenomeni e sostenne la necessità di un intervento pubblico – tramite tasse o sussidi – volto a correggere i "fallimenti" del libero mercato, cioè quelle situazioni in cui il mercato, operando da solo, non assicura un risultato socialmente efficiente.

In Italia, Maffeo Pantaleoni contribuì alla diffusione di un approccio analogo.

Negli anni successivi, Cambridge continuò ad attrarre economisti da tutto il mondo, tra cui figure di spicco come John Maynard Keynes e Piero Sraffa, che contribuirono a sviluppare il pensiero economico del XX secolo.

2. Il pensiero di Alfred Marshall

«Capital is that part of wealth which is devoted to obtaining further wealth».

Alfred Marshall

Alfred Marshall non proveniva dall’ambiente accademico elitario tipico di molti suoi contemporanei, ma da una famiglia modesta: suo padre lavorava come cassiere alla Bank of England.

Questa origine umile, unita alla sua formazione iniziale in matematica, contribuì a distinguere il suo percorso: nonostante le pressioni familiari a intraprendere la carriera ecclesiastica, Marshall scelse gli studi matematici a Cambridge, dove ottenne risultati brillanti, classificandosi secondo tra i laureati in matematica del suo anno (il cosiddetto Second Wrangler).

In seguito, si avvicinò alla metafisica, all’etica e infine all’economia. Questa formazione eclettica influenzò profondamente il suo modo di concepire l’economia, ispirato in particolare al principio evoluzionistico natura non facit saltum ("la natura non fa salti"), che utilizzò per sottolineare la gradualità dei cambiamenti economici e sociali.

Già alla fine degli anni Sessanta dell’Ottocento, Marshall iniziò a tradurre in linguaggio matematico le teorie di Ricardo e J. S. Mill, ispirandosi anche al lavoro di economisti come Cournot e von Thünen.

Sebbene avesse elaborato le basi della sua teoria già nel 1870, attese fino al 1890 per pubblicarle nei Principles of Economics, preferendo evitare fraintendimenti: era infatti convinto che l’economia dovesse restare accessibile e non perdersi nei tecnicismi.

Per lui, la matematica era uno strumento per pensare in modo chiaro e ordinato, non un fine in sé. La definiva un “motore per la scoperta della verità concreta”, non la verità stessa.

Per questo motivo, nei Principles le formule matematiche e i grafici più complessi sono relegati alle note o alle appendici, mentre il corpo principale del testo è ricco di esempi ed esposizioni intuitive, pensati per essere accessibili anche a un pubblico non specializzato.

Marshall voleva che i concetti fossero assimilabili nel “linguaggio ordinario” dopo essere stati chiariti con l’aiuto della matematica. Spiegava i principi economici usando esempi tratti dalla realtà contemporanea o dalla storia.

Nel trattare la distinzione tra “valore d’uso” e “valore di scambio”, Marshall ricorreva al celebre paradosso dell’acqua e dei diamanti: l’acqua, indispensabile alla vita, ha un altissimo valore d’uso ma un basso valore di scambio; i diamanti, al contrario, pur avendo un’utilità limitata, hanno un alto valore di scambio.

Marshall spiegava che quest’ultimo non dipende solo dall’utilità percepita dal consumatore, ma anche dalla scarsità del bene e dai costi necessari per produrlo.

La sua definizione dell’economia era molto ampia: lo studio dell’umanità nelle attività ordinarie della vita, in particolare quelle legate al raggiungimento e all’utilizzo dei mezzi materiali per il benessere. Una concezione che rifletteva la sua attenzione per gli aspetti concreti e umani della disciplina.

Marshall evitava inoltre definizioni troppo rigide, come ad esempio per i fattori di produzione (terra, lavoro, capitale), consapevole che nella realtà questi elementi sono spesso intrecciati e difficili da isolare con precisione.

Per Marshall, il lavoro non era soltanto un sacrificio, come affermavano alcuni marginalisti, ma anche un fattore di sviluppo personale, capace di accrescere le capacità umane attraverso la divisione del lavoro e l’esperienza maturata nel tempo.

Il suo obiettivo principale era quello di aggiornare e rendere più accessibili le teorie dei classici e dei marginalisti, proponendo una sintesi moderna della scuola classica di economia politica.

Si considerava l’erede di pensatori come Smith, Ricardo e Mill, verso i quali mostrava sempre grande rispetto. La sua opera di sintesi, tuttavia, non fu priva di difficoltà e suscitò ampi dibattiti.

Marshall cercò di conciliare la visione classica, fondata sui costi di produzione (lato dell’offerta), con quella marginalista, basata sull’utilità soggettiva (lato della domanda).

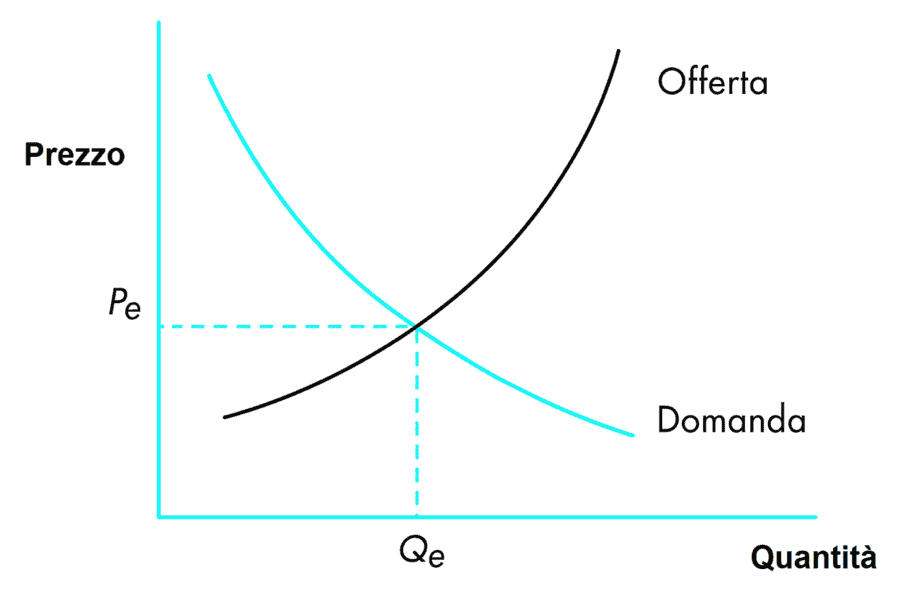

A suo giudizio, il prezzo di equilibrio si determina nel punto in cui domanda e offerta si incontrano: la prima esprime l’utilità marginale, ovvero la disponibilità a pagare del consumatore; la seconda riflette il costo marginale, cioè il prezzo minimo a cui il venditore è disposto a offrire il bene.

Per spiegare questa interazione, Marshall ricorreva alla celebre metafora delle “due lame di una forbice”: entrambe sono necessarie per tagliare, così come domanda e offerta lo sono per determinare il prezzo.

Il modello di equilibrio tra domanda e offerta secondo Marshall, noto come Marshallian Cross.

Il prezzo di equilibrio (Pe) e la quantità di equilibrio (Qe) si determinano nel punto di intersezione tra la curva di domanda e quella di offerta, due forze entrambe indispensabili per comprendere la formazione del valore di mercato.

Questo approccio bilaterale si distaccava sia dalla visione unilaterale di Jevons, che attribuiva un ruolo centrale all’utilità, sia da quella classica, incentrata esclusivamente sui costi di produzione.

3. L'originalità di Marshall nel pensiero neoclassico

Sebbene Alfred Marshall sia considerato una figura centrale della teoria neoclassica e tra i fondatori del marginalismo, il suo pensiero conserva elementi originali che alcuni studiosi hanno definito vere e proprie “anomalie” rispetto alla corrente dominante.

Marshall non prese direttamente parte alla “rivoluzione marginalista” degli anni 1871-1874. I suoi principali contributi, in particolare i Principles of Economics, furono pubblicati quasi vent’anni dopo le opere fondamentali di Jevons, Menger e Walras.

Egli stesso era restio a considerare il nuovo orientamento dell’analisi economica come una rivoluzione o una rottura con il passato. Secondo lui, si trattava piuttosto di un’evoluzione naturale: un progresso rilevante, ma non radicale, rispetto all’approccio degli economisti classici.

L’originalità del pensiero di Marshall risiedeva nella sua capacità di coniugare la grande tradizione classica con il nuovo approccio soggettivo introdotto dai marginalisti.

Mentre alcuni suoi contemporanei si focalizzavano quasi esclusivamente sull’utilità soggettiva e sulla domanda come unico determinante del valore, Marshall elaborò una teoria che metteva in evidenza l’interazione tra domanda e offerta, includendo quindi anche i costi di produzione.

Per lui, entrambe erano indispensabili per spiegare il valore, proprio come illustrato con la metafora delle due lame di una forbice che abbiamo già incontrato.

Marshall attribuiva grande importanza al realismo e alla dimensione dinamica dei fenomeni economici, un aspetto non sempre pienamente riconosciuto. Pur facendo uso di astrazioni semplificate a fini didattici, il suo intento era quello di rappresentare un’economia viva, in continua evoluzione, piuttosto che un sistema statico e immutabile.

Un altro elemento originale del suo pensiero fu il già menzionato approccio evoluzionistico ai fenomeni economici: per descrivere lo sviluppo delle imprese e delle industrie nel tempo, egli ricorreva spesso a metafore biologiche, come la crescita degli alberi in una foresta.

Pur senza sempre dichiararlo apertamente, l’influenza del pensiero darwiniano è infatti largamente riconoscibile in molte sue opere.

Particolarmente innovativa fu anche la concezione marshalliana della concorrenza. Egli non la intendeva come un modello astratto in cui nessuna impresa può influenzare il prezzo, ma come un processo dinamico di adattamento.

Riconosceva che, nella realtà, le imprese dispongono spesso di un certo margine di manovra sui prezzi. Le sue riflessioni sulle economie di scala – esterne alla singola impresa, ma interne a un settore o a un sistema produttivo locale – anticiparono temi che sarebbero stati ripresi e sviluppati soprattutto negli studi successivi sui distretti industriali.

Non tutte le idee di Marshall furono accolte senza riserve. Una delle critiche principali riguardò la difficoltà di classificare le industrie in base ai rendimenti di scala (crescenti, costanti o decrescenti): un nodo teorico che alimentò un ampio dibattito.

Le osservazioni avanzate da Piero Sraffa negli anni Venti del Novecento si rivelarono decisive e aprirono la strada allo sviluppo della teoria della concorrenza imperfetta.

Sraffa mise in luce le difficoltà nel conciliare i rendimenti crescenti – che implicano una riduzione dei costi medi all’aumentare della produzione – con il modello di concorrenza perfetta.

Inoltre, osservò che lo stesso Marshall, nei Principles, riconosceva l’esistenza di situazioni in cui le imprese si confrontano con una curva di domanda inclinata negativamente, anche in mercati apparentemente concorrenziali.

In questi casi, un’impresa può aumentare leggermente il prezzo senza perdere tutti i clienti, oppure abbassarlo per conquistarne di nuovi: una dinamica che mette in discussione l’assunto fondamentale della concorrenza perfetta.

Marshall fu un pensatore originale, attento a collegare l’analisi astratta alla realtà concreta, sensibile alla dimensione evolutiva dell’economia e alle sfumature dei meccanismi concorrenziali.

Il suo approccio ha lasciato un’impronta duratura, influenzando profondamente la microeconomia, la macroeconomia e l’economia del benessere.

4. L'eredità di Marshall

L’impatto di Alfred Marshall sullo sviluppo del pensiero economico è stato rilevante.

Da un lato, quella che è stata definita la “vulgata marshalliana” – un’interpretazione semplificata e spesso statica delle sue idee – ha continuato a svolgere un ruolo centrale nell’insegnamento economico di base per generazioni, diffondendosi nei manuali e nei corsi introduttivi.

Dall’altro, il suo approccio evoluzionistico e l’attenzione alle dinamiche e alle imperfezioni dei mercati hanno ispirato filoni di ricerca successivi, spesso in contrasto con la visione statica dell’equilibrio che ha dominato buona parte della teoria economica del Novecento.

Economisti come John Maynard Keynes, Piero Sraffa e i teorici della concorrenza imperfetta — tra cui Joan Robinson ed Edward Chamberlin — così come gli studiosi della teoria evolutiva dell’impresa, come Richard Nelson e Sidney Winter, hanno tutti attinto al pensiero marshalliano: talvolta per criticarlo, talvolta per svilupparne alcuni spunti in nuove direzioni.

Keynes, ad esempio, pur criticando diversi aspetti della teoria classica (inclusa l’interpretazione pigouviana delle idee di Marshall), operava comunque all’interno di un contesto intellettuale profondamente segnato dall’ambiente di Cambridge e dall’eredità lasciata da Marshall.

La sua insistenza sul realismo, sulla complessità dei fenomeni economici e sulla necessità di studiare l’economia come un processo dinamico e in continua evoluzione – piuttosto che come un sistema statico e immutabile – resta, ancora oggi, una lezione preziosa per chi studia e pratica l’economia.

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo

8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...