Keynes oggi: l’eredità di una rivoluzione incompiuta

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 04 Ottobre 2025

«When my information changes, I change my mind. What do you do?».

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes è stato senza dubbio uno dei pensatori più influenti nella storia del pensiero economico moderno.

La pubblicazione della sua opera principale, The General Theory of Employment, Interest, and Money, segnò l'inizio di una rivoluzione che trasformò profondamente la disciplina economica, lasciando un’eredità complessa e spesso oggetto di dibattito.

Cresciuto in un’epoca in cui dominavano ottimismo e fiducia nell’ordine economico e sociale tipico dell’età vittoriana, e formatosi all’ombra di giganti come Alfred Marshall, Keynes si trovò poi ad affrontare un mondo travolto da due guerre mondiali e dalla Grande depressione.

Fu proprio questo clima di crisi sistemica a spingerlo a prendere le distanze dall’ortodossia economica che aveva dominato l’economia inglese per un secolo, quella tradizione che lui stesso definiva “classica”.

Indice

- L’impatto della Teoria Generale sulla scienza economica

- La sintesi neoclassica: un’interpretazione riduttiva di Keynes

- Keynes e Marx: tra visioni comuni e contrasti profondi

- Le proposte di Keynes: politica economica e riforma internazionale

- Conclusioni

1. L’impatto della Teoria Generale sulla scienza economica

L’impatto della Teoria generale fu immediato e dirompente.

Il libro indirizzò l’economia verso l’analisi macroeconomica, focalizzando l’attenzione su aggregati come il reddito nazionale, il consumo complessivo e il livello generale dell’occupazione: già negli anni Cinquanta era difficile trovare un’istituzione accademica o un programma di ricerca che non fosse stato influenzato dal pensiero di Keynes.

Una nuova generazione di economisti si formò con la convinzione che l’economia keynesiana rappresentasse il cuore stesso della disciplina, relegando lo studio del comportamento dei singoli agenti economici a un ruolo secondario.

Keynes stesso presentò la sua opera come una Teoria generale, in netta contrapposizione alla teoria classica, che considerava applicabile solo a un caso particolare: la piena occupazione.

Per i classici, i mercati lasciati liberi tendevano a riequilibrarsi autonomamente: un eccesso di manodopera, ad esempio, avrebbe determinato un calo dei salari, stimolando così nuove assunzioni e riportando il sistema verso la piena occupazione. Per Keynes, questa era una possibilità teorica, ma non rappresentava la realtà delle economie moderne.

L’insegnamento classico, a suo avviso, risultava fuorviante e persino disastroso se applicato alle condizioni reali, come la disoccupazione di massa degli anni Trenta.

La portata di questo cambiamento fu descritta efficacemente da Paul Samuelson, che paragonò l’arrivo della Teoria generale alla “forza inattesa di una malattia che si abbatte e decima una tribù isolata dei Mari del Sud”.

Il contributo di Keynes non mancò di suscitare critiche. Pur essendo un’opera rivoluzionaria, la Teoria generale risultava un misto di statica e dinamica e non era di facile interpretazione.

Molte delle letture successive, tradotte in modelli, finirono per sottolineare gli aspetti statici, trascurando l’intento originario di Keynes di evidenziare le dinamiche dell’economia.

La rivoluzione keynesiana non fu solo un cambiamento teorico, ma anche il risultato di processi sociali e politici, fatti di compromessi e strategie. Le nuove idee si affermarono certo per il loro valore scientifico, ma anche perché seppero inserirsi in un contesto storico favorevole e furono presentate in modo da risultare accettabili alla comunità accademica e politica del tempo.

Un esempio è l’attacco alla Legge di Say, secondo cui l’offerta crea la propria domanda. Keynes la mise al centro della sua critica, quasi come un bersaglio simbolico.

In realtà, la Legge di Say non era più difesa con tanta forza da molti economisti ma, demolendola, Keynes aprì la strada per introdurre la sua nuova teoria, basata invece sulla domanda effettiva come motore dell’economia.

Un altro fattore che favorì la diffusione del keynesismo fu l’introduzione di nuovi concetti e strumenti, spesso più moderni e stimolanti rispetto a quelli della tradizione classica.

Questo rese la teoria particolarmente attraente per i giovani economisti, desiderosi di rompere con l’ortodossia e di partecipare a un progetto intellettuale innovativo.

2. La sintesi neoclassica: un’interpretazione riduttiva di Keynes

Le idee rivoluzionarie di Keynes furono in larga parte “sterilizzate” e assorbite dal pensiero dominante attraverso la cosiddetta sintesi neoclassica, il quadro teorico che ha prevalso per oltre trent’anni dopo la Seconda guerra mondiale.

Questo approccio, sviluppato principalmente da economisti come John Hicks e Franco Modigliani, mirava a integrare gli elementi chiave del pensiero keynesiano – soprattutto le politiche economiche – all’interno della tradizione marginalista.

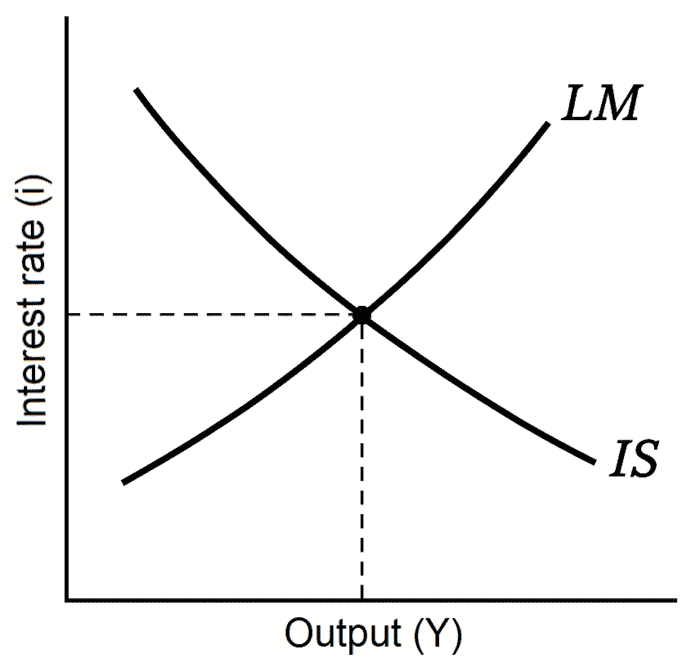

Il modello IS-LM (Hicks)

Nel 1937, John Hicks propose il celebre modello IS-LM (Investment-Saving, Liquidity preference – Money supply), che rappresenta l’equilibrio simultaneo sul mercato dei beni (curva IS) e su quello della moneta (curva LM).

Questo schema tradusse l’analisi di Keynes in un modello semplificato di equilibrio generale:

Il modello IS-LM: equilibrio tra mercato dei beni (IS) e mercato monetario (LM)

Sebbene il modello abbia avuto grande successo nel rendere la teoria di Keynes più accessibile, offrendo anche un apparato grafico e algebrico facilmente insegnabile, fu criticato per aver trascurato le profonde basi metodologiche keynesiane: la centralità delle “brevi catene causali” di ispirazione marshalliana, il pragmatismo e, soprattutto, il ruolo dell’incertezza e delle aspettative.

L’ipotesi della rigidità dei salari (Modigliani)

In un articolo del 1944 e nei successivi lavori, Franco Modigliani ampliò il modello IS-LM includendo il mercato del lavoro.

Per spiegare il principale risultato di Keynes – la possibilità di un equilibrio persistente con disoccupazione – Modigliani introdusse l’ipotesi ad hoc della rigidità verso il basso dei salari nominali, spesso attribuita alla forza contrattuale dei sindacati.

Secondo la teoria marginalista tradizionale, tutti i mercati (compreso quello del lavoro) dovrebbero infatti tendere automaticamente verso la piena occupazione tramite l’aggiustamento dei prezzi, ovvero dei salari reali.

L’introduzione della rigidità salariale diventava così il presupposto necessario per giustificare l’intervento pubblico nel breve periodo, consentendo al modello di tornare alla visione neoclassica di equilibrio automatico nel lungo periodo, una volta rimosso il vincolo.

Tra le principali critiche alla sintesi neoclassica vi è l’accusa di aver snaturato alcuni degli aspetti più innovativi del pensiero di Keynes, come l’attenzione all’incertezza radicale (non riducibile a semplice rischio) e il ruolo centrale della domanda effettiva in un’economia monetaria, riportando così l’analisi entro i confini del paradigma marginalista.

La fortuna della sintesi neoclassica fu anche il limite del keynesismo: gli assicurò lunga vita nelle aule e nei manuali, ma lo trasformò in qualcosa di diverso dall’ispirazione originaria di Keynes.

3. Keynes e Marx: tra visioni comuni e contrasti profondi

Il confronto tra Keynes e Karl Marx risulta particolarmente illuminante, poiché entrambi gli economisti puntarono a superare l’ortodossia dominante del loro tempo.

Punti di Contatto

Sia Keynes che Marx condividevano una visione ottimistica, quasi utopistica, sul progresso tecnico.

Superamento dei problemi economici. Entrambi erano convinti che il progresso tecnico, grazie all’incremento della produttività, avrebbe consentito di risolvere i problemi economici fondamentali dell’umanità. In un celebre saggio precedente alla Teoria generale (Economic Possibilities for Our Grandchildren, del 1928), Keynes affermava che, grazie all’abbondanza, in futuro sarebbe stato possibile lavorare solo 3 ore al giorno (15 ore a settimana).

Questione di amministrazione. Per entrambi, il problema derivante da una potenziale abbondanza di beni (cioè l’offerta) si riduceva a una questione di gestione della ricchezza e della società. Marx espresse idee simili a proposito del socialismo.

Critica all’ortodossia. Entrambi contestavano la teoria economica dominante (classica o neoclassica), seppure per ragioni e con metodi diversi, aspirando a sostituirla con un approccio teorico più ampio. Per questa affinità nella visione di un futuro post-scarsità, Keynes è stato provocatoriamente definito il “Karl Marx dell’economia neoclassica”.

Divergenze e Critiche

Nonostante queste somiglianze di fondo, le differenze tra Keynes e Marx erano profonde, sia dal punto di vista analitico sia su quello politico-filosofico.

Proprietà e moneta. Marx condannava duramente i capitalisti “finanziari”, descritti come parassiti, e proponeva la nazionalizzazione della proprietà privata.

Secondo alcuni critici, Marx non comprese il nesso essenziale tra proprietà (intesa come titoli garantiti) e moneta, e la sua proposta avrebbe rischiato di distruggere le basi dell’economia monetaria.

Anche Keynes è stato criticato per un’analisi non sempre approfondita dell’economia monetaria, che secondo alcuni avrebbe messo a rischio i suoi stessi presupposti.

Sebbene si concentrasse sulle leve tecniche del credito e del tasso di interesse, e in alcuni passaggi sulla creazione di moneta da parte della banca centrale, Keynes fu accusato di confondere il “denaro del creditore” con il “denaro del debitore”, cioè di trattare il debito pubblico acquistato dalla banca centrale come una qualsiasi attività finanziaria, confondendo così il confine tra una sana creazione monetaria e la monetizzazione diretta del deficit.

Posizione politica e sociale. Keynes era, nella sostanza, un conservatore, impegnato a salvare il capitalismo correggendone i difetti principali, come la disoccupazione e la distribuzione iniqua della ricchezza.

La sua reazione al marxismo fu di netto rifiuto: considerava la dottrina di Marx come basata su “un obsoleto libro di testo economico”, rifiutando una visione che, secondo lui, “esalta il rozzo proletariato rispetto al borghese e all’intellighenzia che, pur con tutti i loro difetti, rappresentano la qualità nella vita e portano in sé i semi di ogni progresso umano”.

4. Le proposte di Keynes: politica economica e riforma internazionale

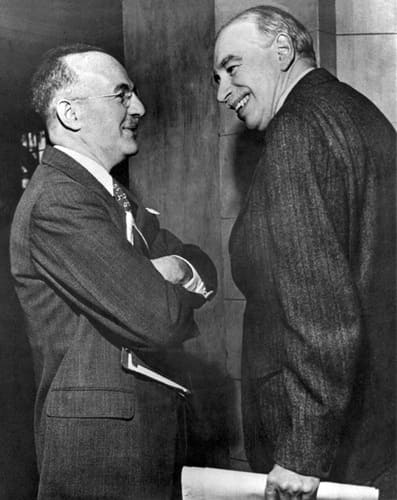

«Currency warfare is the most destructive form of economic warfare».

Harry Dexter White

Keynes fu una figura pubblica costantemente impegnata nelle questioni di politica economica. Non fu solo un teorico, ma intervenne direttamente nel dibattito politico e nelle istituzioni del suo tempo.

La sua attenzione si concentrò, da un lato, sulle politiche interne, con l’idea che lo Stato dovesse avere un ruolo attivo nella gestione della domanda e dell’occupazione; dall’altro, sulle regole del sistema monetario internazionale, che riteneva fondamentale riformare per evitare squilibri globali e nuove crisi.

Politica economica interna e spesa pubblica

Keynes sosteneva che un intervento attivo dello Stato fosse essenziale per la gestione dell’economia, non soltanto per ragioni di equità, ma anche di efficienza.

Socializzazione dell’investimento. Keynes riteneva che una “socializzazione alquanto completa dell’investimento” fosse l’unico mezzo per avvicinarsi alla piena occupazione. Chiarì che non intendeva una nazionalizzazione degli strumenti di produzione, ma un ruolo guida dello Stato nel determinare la quantità aggregata di risorse da destinare agli investimenti e nel fissare il tasso di remunerazione di base per i proprietari.

Finanziamento contro-ciclico. Per sostenere l’occupazione in periodi di crisi, Keynes proponeva di ricorrere alla spesa pubblica (investimenti autonomi dello Stato), finanziata anche attraverso prestiti e, in casi estremi, con l’emissione di nuova moneta (“printing money”). Questa idea, che implicava il ricorso al credito della banca centrale, fu giudicata rischiosa e potenzialmente inflazionistica, e secondo alcuni critici, non troppo distante dalle proposte di Marx quanto agli effetti sui presupposti dell’economia monetaria.

Un punto metodologico centrale per Keynes era la critica alle regole rigide nella politica monetaria e la preferenza per la discrezionalità.

Sosteneva che mantenere un sistema come il Gold Standard costringeva i Paesi a sopportare dolorose deflazioni e alta disoccupazione per difendere la parità esterna della valuta.

Per lui, la banca centrale avrebbe dovuto invece focalizzarsi sul tasso di interesse per raggiungere obiettivi interni, come la piena occupazione, anziché sacrificare tali obiettivi per mantenere equilibri esterni fissi.

Riforma del sistema monetario internazionale e Bretton Woods

Nell’ultima fase della sua carriera, Keynes si dedicò alla riorganizzazione delle relazioni economiche internazionali, ruolo che culminò nella sua partecipazione come capo delegazione britannica alla Conferenza di Bretton Woods del 1944.

International Clearing Union (ICU). La sua proposta centrale era la creazione di un sistema internazionale strutturato per sostenere la produzione mondiale e facilitare il commercio. L’International Clearing Union (ICU) fu concepita come un meccanismo multilaterale per affrontare gli squilibri nei pagamenti tra Paesi.

In questo modello, né i Paesi creditori né quelli debitori potevano rimanere passivi di fronte agli squilibri delle loro bilance dei pagamenti: i Paesi in disavanzo dovevano essere sollevati dalla pressione deflazionistica, mentre quelli in surplus erano chiamati a favorire politiche espansive.

Una valuta internazionale. Keynes propose la creazione di una valuta internazionale, il Bancor, emessa da un’organizzazione sovranazionale. Il Bancor sarebbe stato ancorato all’oro non per ripristinare il gold standard, ma per evitare che il sistema mondiale dipendesse unicamente dal dollaro, anticipando così il ruolo dominante che la valuta americana avrebbe assunto.

Ruolo a Bretton Woods. Keynes fu una figura chiave nella fondazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale).

Le sue idee più innovative – come l’imposizione di aggiustamenti simmetrici anche ai Paesi creditori e la proposta del Bancor – furono in parte annacquate o respinte dall’opposizione americana.

Gli Stati Uniti, usciti dalla guerra come principale nazione creditrice, imposero il Piano White, che privilegiava la centralità del dollaro e un ruolo meno interventista nelle regolazioni internazionali.

5. Conclusioni

Nei quattro articoli dedicati a Keynes, abbiamo visto come egli abbia cambiato il modo di guardare all’economia. Ha spostato il focus dai singoli individui ai grandi numeri che muovono un Paese, spiegando che la piena occupazione non è sempre garantita.

Con la Teoria generale ha portato l’attenzione su concetti come la domanda, le aspettative e il ruolo della moneta, mostrando che i mercati possono restare in equilibrio anche quando c’è tanta disoccupazione.

La sintesi neoclassica ha reso più facile insegnare le idee di Keynes, creando strumenti semplici e utili, ma spesso semplificando troppo e perdendo di vista aspetti centrali come l’incertezza e la natura “monetaria” dell’economia.

Non dimentichiamoci, infatti, che per “natura monetaria dell’economia” Keynes intendeva che moneta e credito non sono strumenti neutri, ma fattori che incidono direttamente sulle decisioni di spesa e di investimento.

In condizioni di incertezza, le persone e le imprese possono preferire trattenere liquidità invece di investirla: sono le cosiddette preferenze di liquidità, che influenzano il livello della domanda effettiva e quindi la produzione e l'occupazione.

L’economia moderna, per Keynes, è dunque un’economia monetaria di produzione, dove moneta, credito e aspettative hanno un ruolo decisivo quanto i beni “reali”.

Questi aspetti rappresentavano il nucleo del pensiero keynesiano. Qual è, allora, la parte della sua eredità che rimane viva ancora oggi?

- L’idea che, per avere un’economia stabile, servano istituzioni e politiche che sappiano coordinare aspettative e decisioni di spesa.

- L’importanza di poter agire con flessibilità, senza restare bloccati da regole troppo rigide, soprattutto quando bisogna affrontare una crisi.

- Il bisogno di un sistema monetario internazionale più equo, che non scarichi tutto il peso dell’aggiustamento solo sui Paesi più deboli.

- Un metodo: partire dai fatti, accettare l’incertezza e usare il buon senso invece dei dogmi.

Il lascito di Keynes è soprattutto un invito a valutare teorie e politiche in base ai risultati concreti, a costruire istituzioni che rendano l’economia più solida e inclusiva, e a non perdere mai di vista l’obiettivo finale: una maggiore prosperità per tutti.

È per questo che la sua “rivoluzione incompleta” rimane un tema vivo per l’economia contemporanea.

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo

8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...