Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 23 Aprile 2023

«For the merchant, even honesty is a financial speculation».

Charles Baudelaire

Il mercantilismo fu una risposta pragmatica ai profondi cambiamenti economici, politici e sociali che segnarono il passaggio dall'epoca medievale alla modernità europea.

Più che una teoria economica organica e coerente, come spesso si è portati a credere, il mercantilismo fu un insieme di dibattiti, preoccupazioni e un vocabolario condiviso che contribuirono a creare un "discorso" economico dominante in Europa dal XVI al XVIII secolo.

Caratterizzato dall'ascesa dello Stato nazionale e dal ruolo crescente della classe mercantile, questo sistema economico si concentrava sulla ricchezza dello Stato come strumento indispensabile per affermare il proprio potere sullo scenario internazionale. La ricchezza veniva misurata principalmente dall'accumulo di metalli preziosi, considerati i "nervi della guerra" e il fondamento della potenza militare e politica.

Le politiche mercantiliste influenzarono significativamente lo sviluppo economico dell'Europa moderna, introducendo concetti fondamentali come la bilancia commerciale, il protezionismo e la regolamentazione statale dell'economia.

Comprenderne le origini e le implicazioni permette di chiarire non solo le basi del moderno pensiero economico, ma anche le dinamiche di competizione e cooperazione che ancora oggi definiscono le relazioni economiche internazionali.

Indice

- Una società in transizione

- Potere e ricchezza: le due anime del mercantilismo

- La bilancia commerciale: molto più di una corsa all’oro

- Il dibattito degli anni Venti del Seicento: alle origini di un nuovo linguaggio economico

- Mercantilismo, stato e società

- Il tramonto del mercantilismo e la sua eredità

1. Una società in transizione

«Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è lo stesso uomo».

Eraclito

Dopo un periodo di crescita economica dall’XI secolo all’inizio del XIV secolo, la fine del Medioevo fu segnata da un crollo demografico causato dall’epidemia di peste nera che sconvolse l’Europa a partire dal 1347.

Nella seconda metà del XV secolo, la popolazione riprese a crescere e con essa l’attività economica. Questo sviluppo fu accelerato da importanti scoperte e profondi cambiamenti politici, sociali e culturali.

La fine del XV secolo fu l’epoca delle grandi scoperte geografiche, favorita dai progressi nell’arte della navigazione. L’Europa, che si era ripiegata su sé stessa durante il Medioevo, si lanciò alla conquista del mondo.

Il centro del commercio mondiale si spostò dal Mediterraneo all’Atlantico. Il commercio da solo non può spiegare il nuovo dinamismo economico, che si basava anche sui progressi in campo agricolo e industriale, come l’introduzione del ciclo continuo di rotazione delle colture e l’invenzione della stampa.

Con lo sviluppo dell’industria laniera, la pastorizia aumentò e molte terre coltivate furono trasformate in pascoli. L’esportazione della lana arricchì coloro che avevano investito in questa attività.

In Inghilterra, fu permesso l’acquisto e la recinzione delle terre comunali, che fino a quel momento erano state a disposizione dei contadini, causando importanti tensioni sociali ma anche un aumento della produttività agricola.

L’avanzamento delle tecniche commerciali e finanziarie e l’aumento della disponibilità di moneta dovuto all’afflusso di metalli preziosi dalle Americhe portarono a una maggiore monetizzazione dell’economia europea e favorirono l’ascesa al potere della classe mercantile.

Verso la fine del Medioevo, in Europa emerse un nuovo tipo di regime politico: il regime feudale, caratterizzato dal declino del potere dell’aristocrazia fondiaria, cedette gradualmente il posto allo stato centralizzato.

Quest’ultimo assunse spesso la forma di monarchia assoluta, in cui il monarca entrava in conflitto con la nobiltà e trovava sostegno nella classe emergente dei mercanti.

Si trattava di un'alleanza strategica: i mercanti fornivano alla corona prestiti e gettito fiscale mentre il re garantiva, in cambio, protezione, monopoli commerciali e politiche favorevoli ai loro interessi.

Questa profonda trasformazione degli assetti politici ed economici si intrecciò con i grandi fermenti culturali dell’epoca. Non a caso, proprio in questo contesto di cambiamento ebbe origine il Rinascimento: in Italia, si sviluppò a partire dal XV secolo, diffondendosi in Europa nel secolo successivo.

Questo vasto movimento intellettuale e artistico si ispirò a opere antiche, spesso trascurate o dimenticate, come quelle di Platone.

Gli umanisti del Rinascimento promuovevano una visione del mondo che esaltava la dignità umana e la libertà intellettuale.

Questa libertà intellettuale si manifestò nell’ambito della ricerca scientifica, dove scoperte come quelle di Copernico, confermate successivamente da Keplero e Galileo, supportarono l’idea che l’universo fosse governato da leggi che l’uomo poteva comprendere attraverso l’uso della ragione e la sperimentazione.

Sebbene gli umanisti non si opponessero alla Chiesa, ci fu una sfida più radicale che portò alla Riforma, rappresentata principalmente dalle figure di Lutero (1483-1546) e Calvino (1509-1564). Il cristianesimo si divise tra coloro che sostenevano la Riforma e coloro che vi si opponevano, mentre gli Stati affermavano la loro indipendenza anche dall'autorità papale.

Sul fronte economico, il tentativo tomista di regolamentare il mercato attraverso una serie di regole, come il prezzo equo, fu messo in discussione dallo sviluppo del commercio, della finanza e della produzione, che operavano secondo una logica di profitto sempre più slegata da precetti morali.

2. Potere e ricchezza: le due anime del mercantilismo

«L'ignoranza degrada l'essere umano solo quando si trova associata con la ricchezza».

Arthur Schopenhauer

Non esiste una scuola di pensiero mercantilista in senso stretto. Fu Adam Smith che, nel 1776, introdusse il termine “sistema mercantile” per denunciare le confusioni dei suoi predecessori.

Gli autori designati con questo termine condividevano alcune preoccupazioni e atteggiamenti che li distinguevano dalla dottrina tomista del medioevo e dall’economia classica che emerse alla fine del XVIII secolo.

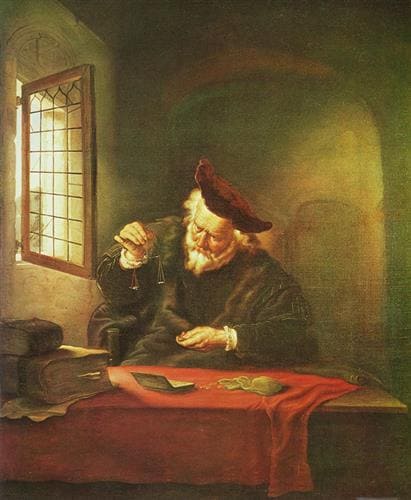

Mentre gli autori medievali affrontavano le questioni economiche in relazione alla moralità divina, i mercantilisti consideravano le questioni economiche dal punto di vista dell’arricchimento dei mercanti e del potere dello Stato. In questo modo, gettarono le basi di una nuova disciplina: l’economia politica.

I mercantilisti concepivano questa nuova disciplina in modo pragmatico, cercando soprattutto di proporre mezzi efficaci per aumentare il potere politico del regno sviluppandone il potere economico.

I mercantilisti cercavano di dimostrare che esisteva una convergenza di interessi tra il sovrano e i mercanti del regno: il potere politico del primo dipendeva dall’arricchimento dei secondi.

Una delle idee più pervasive del pensiero mercantilista era quindi la simbiosi tra potere e ricchezza.

A differenza delle teorie economiche sviluppate in seguito, che spesso vedranno un trade-off tra potenza statale e benessere economico, i mercantilisti consideravano questi due obiettivi come inestricabilmente legati, al punto che il rafforzamento dell’uno coincideva con quello dell’altro: "i contemporanei, quasi senza eccezione, vedevano questi obiettivi come interconnessi".

La ricchezza nazionale, identificata con l'abbondanza di moneta e beni, era la precondizione per il potere politico e militare.

Un tesoro reale ben fornito permetteva di:

- Finanziare eserciti permanenti e flotte navali moderne, essenziali per la difesa dei confini e l'espansione coloniale.

- Assoldare mercenari, una pratica comune nelle guerre europee dell'epoca.

- Costruire fortificazioni e infrastrutture strategiche.

- Condurre una politica estera assertiva, sostenuta dalla capacità di offrire sussidi agli alleati o di finanziare lunghe campagne militari.

D'altra parte, il potere statale era indispensabile per acquisire e proteggere la ricchezza nazionale. Uno Stato forte poteva:

- Proteggere le rotte commerciali dalla pirateria e dalla concorrenza di nazioni rivali.

- Imporre accordi commerciali favorevoli e ottenere l'accesso a nuovi mercati.

- Conquistare e controllare colonie che fornissero materie prime a basso costo e fungessero da mercati esclusivi per i prodotti finiti della madrepatria (il cosiddetto "patto coloniale").

- Istituire monopoli attraverso le compagnie commerciali privilegiate, garantendo che i profitti del commercio globale confluissero nelle casse dei propri mercanti e, indirettamente, dello Stato.

Questa visione del mondo economico come un'arena di competizione tra Stati, una sorta di gioco a somma zero dove il guadagno di una nazione corrispondeva alla perdita di un'altra, è ciò che David Hume definì più tardi la "gelosia del commercio" (jealousy of trade).

Ogni politica economica era, in fondo, anche una mossa strategica nello scacchiere del potere europeo.

3. La bilancia commerciale: molto più di una corsa all’oro

Il concetto più noto associato al mercantilismo è quello della bilancia commerciale favorevole.

La critica tradizionale, a partire da Adam Smith, ha spesso semplificato questa idea riducendola a una "fallacia di Mida", ovvero l'ingenua convinzione che la ricchezza consistesse unicamente nell'oro e nell'argento.

In realtà, il pensiero mercantilista sulla bilancia commerciale era più sofisticato e si evolse nel tempo.

Il punto di partenza di questa analisi era l’idea che il potere del sovrano dipendesse dalla disponibilità di metalli preziosi come oro e argento.

L’Europa, però, disponeva di poche miniere di questi metalli e, a partire dal XVI secolo, la principale fonte di approvvigionamento – le miniere d’America – era sotto il controllo della Spagna.

Era quindi importante, per gli altri Stati, riuscire a ottenere questi metalli preziosi utilizzando delle strategie alternative.

I mercantilisti notarono che un modo efficace per aumentarne la disponibilità era proprio quello di mantenere una bilancia commerciale attiva, ossia assicurando che il valore delle esportazioni superasse quello delle importazioni.

Poiché le transazioni internazionali venivano regolate in oro o argento, un surplus commerciale comportava afflussi di metalli preziosi superiori ai deflussi e, di conseguenza, un aumento dello stock di oro e argento in circolazione nel paese.

Per ottenere questo risultato, era necessario incoraggiare l’attività dei mercanti del regno. Sebbene fossero favorevoli agli scambi commerciali, i mercantilisti non erano sostenitori del liberalismo economico: secondo loro, lo Stato doveva intervenire nell’attività economica del Paese con regolamentazioni e incentivi per stimolarla e indirizzarla nella direzione opportuna.

Preoccupati per l’equilibrio del commercio estero, i mercantilisti proponevano misure riguardanti l’attività economica interna del regno, cercando di precisare i legami tra variabili come l’offerta di moneta, la domanda esterna e interna, il livello dei prezzi, l’interesse e l’occupazione.

Così facendo, gettarono anche le basi di una disciplina che sarebbe stata chiamata, molto più tardi, con il nome di macroeconomia.

Inizialmente, l’attenzione si concentrava sul bullionismo, cioè sull’esigenza di massimizzare l’afflusso netto di metalli preziosi. Questa era una preoccupazione concreta per paesi come l’Inghilterra e la Francia, che non disponevano delle miniere del Nuovo Mondo controllate dalla Spagna.

Alcuni autori discussero anche dei rapporti tra oro e argento, ma le differenze di trattamento dipendevano soprattutto dalla parità legale tra oro e argento e dalle condizioni di mercato, non da una regola generale che privilegiasse sempre l’oro rispetto all’argento.

Già nel XVII secolo, pensatori come Thomas Mun iniziarono però a proporre una visione più articolata: oro e argento non rappresentavano soltanto una ricchezza statica, ma venivano considerati anche come capitale circolante, capace di dare impulso all’economia.

Un’abbondanza di moneta, come già sottolineato, poteva ridurre i tassi d’interesse, stimolare gli investimenti e incentivare il commercio: la bilancia commerciale favorevole non aveva solo lo scopo di arricchire le casse del sovrano, ma contribuiva a rendere più dinamica l’intera economia nazionale.

L'evoluzione più rilevante fu il passaggio dalla semplice bilancia commerciale a un criterio centrato sull’occupazione generata dagli scambi (la cosiddetta balance of labor): contava quanta occupazione domestica le esportazioni attivavano rispetto a quella “ceduta” tramite le importazioni.

I mercantilisti più avveduti capirono che non era tanto importante quanto si esportava, ma cosa si esportava. La vera ricchezza non derivava dall'esportare materie prime, ma prodotti finiti che incorporavano il lavoro e l'ingegno nazionale.

Vediamo un esempio numerico: immaginiamo che l'Inghilterra possa esportare 100 unità di lana grezza alla Francia per 100 monete d'oro. In questo caso, il valore aggiunto creato in Inghilterra è minimo.

Ora, supponiamo che l'Inghilterra usi quella stessa lana per produrre tessuti finiti:

- Costo della lana grezza: 100 monete d'oro.

- Costo del lavoro (salari per tessitori, tintori, ecc.): 150 monete d'oro.

- Profitto per i mercanti e i manifatturieri: 50 monete d'oro.

L'Inghilterra ora esporta i tessuti finiti per un valore totale di 300 monete d'oro. In questo secondo scenario, non solo la bilancia commerciale è più favorevole, ma l'Inghilterra ha "esportato" 150 monete di lavoro pagato ai propri cittadini e ha generato 50 monete di profitto per i propri imprenditori.

La ricchezza è rimasta all'interno del paese, ha creato occupazione e ha arricchito la nazione in modo molto più profondo del semplice scambio di materie prime.

Questa logica giustificava pienamente le politiche protezionistiche: si dovevano importare materie prime (a basso costo) e vietare o tassare pesantemente l'importazione di beni finiti, mentre si dovevano incentivare con ogni mezzo le esportazioni di prodotti lavorati.

4. Il dibattito degli anni Venti del Seicento: alle origini di un nuovo linguaggio economico

Un momento di grande importanza per l'evoluzione del pensiero mercantilista, fu la crisi commerciale che colpì l'Inghilterra nei primi anni '20 del Seicento.

Il crollo delle esportazioni di tessuti provocò disoccupazione, fallimenti e disordini sociali, spingendo il governo a istituire commissioni per indagarne le cause e proporre rimedi.

Da questo contesto emerse un vivace dibattito pubblico, condotto attraverso pamphlet e trattati, che contrappose due visioni dell'economia.

Da un lato, c'era la corrente "monetarista", il cui principale esponente era Gerard de Malynes. Secondo Malynes, l'origine di tutti i problemi era di natura monetaria e finanziaria: a suo avviso, un complotto di banchieri e speculatori stranieri manipolava i tassi di cambio a scapito dell'Inghilterra, facendo sì che la sterlina risultasse sottovalutata.

Questa sottovalutazione rendeva conveniente per gli stranieri acquistare monete inglesi, esportarle e fonderle, provocando una costante fuga di moneta dal regno.

La soluzione proposta da Malynes era un intervento diretto dello Stato, volto a fissare i tassi di cambio su un livello equo (il cosiddetto par pro pari).

Dall'altro lato, si affermò una visione radicalmente nuova, sostenuta da mercanti come Thomas Mun ed Edward Misselden, che ribaltarono l’argomentazione di Malynes: non erano i tassi di cambio a causare la fuga di moneta, ma era lo squilibrio commerciale a determinare l’andamento dei tassi di cambio.

Se l’Inghilterra importava più di quanto esportava, ossia con una bilancia commerciale passiva, la domanda di valuta estera necessaria per pagare le importazioni superava l’offerta, portando così al deprezzamento della moneta inglese.

Il tasso di cambio, dunque, era il sintomo del problema, non la sua causa. Per questi autori, l’economia non era mossa da complotti o da singoli individui, ma da forze impersonali e “naturali” come la domanda e l’offerta.

Questo dibattito fu fondamentale perché segnò il passaggio da una concezione dell'economia basata sulla morale, la giustizia e la volontà dei singoli attori (come i presunti banchieri corrotti) a una visione dell'economia come sistema regolato da proprie leggi, quasi meccaniche.

Fu l’inizio di un nuovo linguaggio economico, che permise analisi più astratte e sistemiche dei fenomeni economici, gettando le basi per l’economia classica di Adam Smith.

5. Mercantilismo, stato e società

L’afflusso di metalli preziosi americani nel XVI secolo portò inizialmente a un forte aumento dei prezzi in Spagna e, in seguito, nel resto dell’Europa.

Fu in questo contesto che la relazione tra base monetaria e livello dei prezzi entrò nel dibattito economico. Pierre Vilar, un famoso storico francese del secolo scorso, ha mostrato come il gesuita Martín De Azpilcueta avesse intuito, già dodici anni prima di Jean Bodin, ciò che sarebbe poi diventata la teoria quantitativa della moneta.

È a Jean Bodin, tuttavia, che si attribuisce comunemente la formulazione della spiegazione secondo cui la causa dell’inflazione risiede nell’aumento dell’offerta di moneta, provocato proprio dall’afflusso di oro e argento provenienti dall’America.

L’oro che arrivava a Siviglia dai galeoni stimolava la domanda e spingeva i prezzi verso l'alto. Questo incremento dei prezzi, a sua volta, favoriva le importazioni e generava un disavanzo nella bilancia commerciale della Spagna, che si traduceva in un deflusso di oro verso l’estero.

La teoria quantitativa della moneta, elaborata in origine da autori che vengono spesso considerati mercantilisti, sarebbe stata in seguito utilizzata dai liberali per criticare le tesi mercantiliste.

Questa teoria conteneva già l’idea che esistesse una tendenza spontanea al riequilibrio del commercio estero e che, di conseguenza, l’arsenale di misure protezionistiche promosse dai mercantilisti non avesse ragion d’essere.

La maggior parte dei mercantilisti non giunse però a questa conclusione: credevano infatti che un’abbondanza di moneta e di forza lavoro fosse in grado di stimolare l’attività economica del paese.

Un’ampia disponibilità di manodopera avrebbe mantenuto bassi i salari, mentre l’abbondanza di moneta avrebbe favorito un livello contenuto dei tassi d’interesse, agevolando così il finanziamento degli investimenti industriali e commerciali.

Il legame tra massa monetaria, tasso d’interesse e volume di attività economica fu illustrato, in particolare, da William Petty nel suo Political Arithmetic, pubblicato nel 1690.

L’enorme afflusso di metalli preziosi dalle Americhe ebbe anche un ruolo decisivo nella nascita e nel rafforzamento dello Stato moderno, che andò a sostituire le baronie feudali, i prìncipi e le città che avevano dominato i secoli precedenti.

Il mercantilismo rappresentò una rottura con gli insegnamenti etici di Aristotele, di Tommaso d’Aquino e della tradizione medievale: il prestito a interesse divenne generalmente accettato, salvo nei casi di evidente sfruttamento di chi si trovava in difficoltà.

Anche il concetto di prezzo equo perse centralità: per i mercanti, la vera preoccupazione era che i prezzi non scendessero troppo, magari a causa della concorrenza. La competizione veniva infatti percepita come una vera e propria minaccia, mentre il monopolio o il controllo monopolistico dei prezzi erano visti di buon occhio proprio per questa ragione.

Come abbiamo già osservato, i mercantilisti erano perciò favorevoli a un deciso intervento dello Stato nell’economia. D’altra parte, l’accumulazione di metalli preziosi era essenziale per finanziare gli eserciti e le numerose guerre tra Stati: “il mercantilismo era saldamente radicato nelle politiche difensive e aggressive delle nazioni”.

Il mercantilismo fu un fenomeno tipicamente europeo, in un'epoca segnata da guerre commerciali e dalla lotta per il potere e il prestigio internazionale.

Proprio nell’età dei mercanti fece la sua comparsa “quella che sarebbe diventata l’istituzione economica dominante del mondo attuale, ossia la grande società anonima moderna”.

È tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo che nacquero la Compagnia delle Indie orientali britannica, quella francese e numerose altre società alle quali furono assegnati monopoli commerciali su specifiche aree.

Quando nuove compagnie venivano fondate e minacciavano di entrare in concorrenza nelle zone di monopolio altrui, era necessario resistere anche a costo di ricorrere alle armi: la società anonima divenne così uno strumento di guerra, oltre che di attività mercantile.

Nei primi decenni del XVIII secolo, le società anonime furono anche le protagoniste di numerose bolle speculative: le vicende di John Law a Parigi, della South Sea Company e di altre società a Londra diedero origine ad alcune delle più gravi crisi finanziarie della storia.

Lo scoppio di queste bolle lasciò migliaia di persone sul lastrico e mise a dura prova le economie di Francia e Inghilterra.

6. Il tramonto del mercantilismo e la sua eredità

Il mercantilismo come sistema dominante di pensiero terminò nel 1776 con la pubblicazione della "Ricchezza delle nazioni" di Adam Smith.

Da quel momento in poi, “rifarsi al mercantilismo diventerà una cosa intrinsecamente sbagliata e riprovevole. Sarà tuttavia ora chiaro che se un tale biasimo è giustificato, esso va rivolto non a coloro che espressero le idee, ma piuttosto alle circostanze dell’epoca e agli interessi che essi servirono”.

Il mercantilismo non fu un errore intellettuale, ma la logica conseguenza di un'epoca in cui gli Stati-nazione cercavano di costruire la propria identità e di consolidare il proprio potere attraverso la competizione economica.

La sua influenza, però, non scomparve con la pubblicazione dell'opera di Smith. Molte idee centrali del mercantilismo sono sopravvissute e sono state reinterpretate in nuovi contesti:

- Il nazionalismo economico. L'idea che lo Stato debba proteggere e promuovere l'industria nazionale è rimasta una costante nella storia economica. Pensatori come l'americano Alexander Hamilton e il tedesco Friedrich List nel XIX secolo, elaborarono teorie raffinate sulla protezione delle "industrie nascenti", riprendendo la logica mercantilista di favorire l'occupazione e il valore aggiunto interno.

- Le politiche neo-mercantiliste. Ancora oggi, molti Paesi adottano strategie che si rifanno a principi neo-mercantilisti: sussidi all'export, svalutazioni competitive e barriere non tariffarie per difendere i mercati interni sono esempi di come la "gelosia del commercio" continui a influenzare le politiche economiche.

- La teoria del commercio strategico. Anche l’economia contemporanea, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, ha riconosciuto che in settori ad alta tecnologia e con forti economie di scala (come l’aeronautica o i semiconduttori), l’intervento dello Stato può offrire un vantaggio competitivo alle imprese nazionali. È un’idea che un mercantilista del XVII secolo avrebbe condiviso in pieno.

Sebbene il mercantilismo sia stato superato come teoria dominante, le sue questioni centrali – il legame tra ricchezza e potere nazionale, il ruolo dello Stato nel promuovere la competitività e la natura conflittuale degli scambi internazionali – continuano a essere sorprendentemente attuali nel dibattito sulla globalizzazione.

Un parallelo contemporaneo è rappresentato dall’orientamento “America First”: molte scelte dell’amministrazione Trump sono state spesso descritte come neo-mercantiliste per l’uso sistematico di dazi generalizzati e di misure selettive su settori “strategici” come acciaio e alluminio, oltre alle tariffe contro la Cina su centinaia di miliardi di dollari di importazioni.

Queste politiche mirano a riportare produzione e occupazione all’interno dei confini nazionali e a rafforzare il potere negoziale degli Stati Uniti, più che a massimizzare l’efficienza globale: una linea d’azione che richiama da vicino le idee e le pratiche del mercantilismo seicentesco.

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo

8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...