L’azione umana e la Scuola Austriaca: dalle origini a Ludwig von Mises

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 08 Novembre 2025

«All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts».

Ludwig von Mises

La Scuola Austriaca rappresenta una delle rare tradizioni nel pensiero economico che, nel tempo, ha saputo conservare una fisionomia chiara e riconoscibile, nettamente distinta rispetto alle altre correnti.

Per gli economisti austriaci, comprendere l’economia non significa limitarsi a misurare aggregati statistici o creare modelli astratti, ma significa partire dalle persone, dai singoli individui: dalle loro scelte, dalle aspettative e dai limiti imposti dal tempo e dall’incertezza.

Al centro di questa impostazione si trova Ludwig von Mises, figura che si distinse per la fermezza delle sue convinzioni teoriche e per la coerenza con cui difese la libertà individuale e il mercato, anche a costo di pagare di persona le conseguenze delle proprie idee.

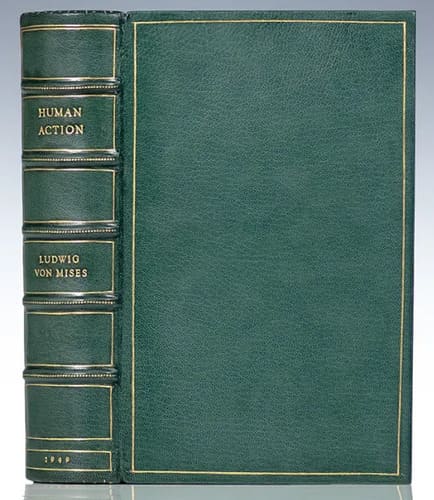

La sua opera più celebre, Human Action, rappresenta il culmine di decenni di riflessione: sistematizza l’eredità della Scuola Austriaca e la eleva a una vera e propria filosofia dell’agire umano.

Per Mises, l’economia non è una disciplina isolata, ma costituisce il ramo più avanzato di una scienza più generale, la prasseologia, che studia ogni forma di azione intenzionale dell’uomo: ogni scelta – dal consumo quotidiano alle decisioni imprenditoriali e politiche – nasce dalla logica e dalle motivazioni che guidano l’agire umano.

Così, pur raccogliendo l’eredità soggettivista di Carl Menger e Böhm-Bawerk, Mises amplia profondamente il campo d’indagine: l’attività economica non è più soltanto questione di utilità marginale o di formazione dei prezzi, ma diventa il risultato della capacità dell’individuo di prendere decisioni consapevoli e creative.

Non sorprende, quindi, che Mises e la Scuola Austriaca abbiano spesso rappresentato una voce fuori dal coro rispetto alle correnti dominanti del Novecento.

In un secolo segnato dal positivismo, dal collettivismo e dalla crescente matematizzazione dell’economia, Mises difese con determinazione il valore della logica e della qualità nell’analisi economica, opponendosi a una riduzione della disciplina a semplice tecnica statistica o sperimentale.

La Scuola Austriaca, inoltre, ha sviluppato una delle più solide difese teoriche del mercato e della libertà economica, sostenendo che l’ordine sociale non è il frutto di una pianificazione centralizzata, ma nasce dall’interazione spontanea di una moltitudine di azioni individuali.

Questo ordine spontaneo – che Hayek chiamerà “catallassi” – è alimentato dall’intraprendenza, dalla scoperta e dalla capacità di apprendere.

Gli scritti di Mises affrontano anche questioni etiche, politiche ed epistemologiche: dal rapporto tra conoscenza e azione, alla natura della cooperazione sociale, fino al ruolo della moneta e al significato della libertà.

In questa prospettiva, la Scuola Austriaca si configura come una filosofia della società aperta, in cui l’economia diventa una chiave per comprendere l’uomo nella sua razionalità, nella sua creatività e nei suoi inevitabili limiti.

Indice

- Le origini viennesi e la rivoluzione soggettivista

- I principi della Scuola Austriaca: un impianto deduttivo

- Ludwig von Mises e la prasseologia

1. Le origini viennesi e la rivoluzione soggettivista

Per comprendere la nascita e l’originalità della Scuola Austriaca di economia bisogna tornare alla Vienna della fine dell’Ottocento: un ambiente intellettualmente effervescente in cui le arti, la filosofia e le scienze sociali si intrecciavano in un continuo scambio di idee.

Era la città di Freud e Mahler, di Klimt e Wittgenstein, ma anche il luogo in cui una nuova generazione di studiosi avrebbe rivoluzionato il modo di pensare la società.

L’Impero asburgico, pur in fase di declino politico, rimaneva un laboratorio culturale d’avanguardia, segnato da un cosmopolitismo acceso, da tensioni nazionali e da un intenso dibattito sul ruolo dell’individuo nella modernità.

Proprio in questo clima Carl Menger, riconosciuto come il fondatore della Scuola Austriaca, pubblicò nel 1871 i suoi Principi di economia politica. Questo lavoro segnò una svolta radicale: Menger spostò il cuore dell’analisi economica dai fattori oggettivi, come il lavoro o il capitale, alle valutazioni soggettive dei singoli individui.

Secondo Menger, infatti, il valore di un bene non dipende dalla quantità di lavoro necessaria per produrlo, come sosteneva la tradizione classica e marxista, ma dall’importanza che ogni persona attribuisce a quel bene per soddisfare i propri bisogni.

Il valore, quindi, non è una qualità intrinseca, ma nasce dal rapporto personale e psicologico con ciò che si desidera.

Questa intuizione, condivisa in modo indipendente anche da Jevons in Inghilterra e Walras in Francia, diede origine alla cosiddetta “rivoluzione marginalista”, destinata a trasformare per sempre il volto dell’economia.

Da qui prese forma la teoria dell’utilità marginale: il valore di un’unità aggiuntiva di un bene tende a diminuire via via che aumenta la quantità di bene già posseduta o consumata.

Oltre al contributo tecnico, il soggettivismo di Menger ebbe un impatto filosofico enorme: implicava che l’economia dovesse fondarsi non sulle grandezze materiali, ma sulle percezioni e le intenzioni individuali.

In questo senso, l’economia diventava la scienza dell’azione umana, non semplicemente della produzione o del calcolo materiale.

I principali allievi di Menger, Eugen von Böhm-Bawerk e Friedrich von Wieser, ampliarono ulteriormente la portata della teoria:

- Böhm-Bawerk sviluppò una profonda teoria del capitale e dell’interesse, mostrando che il tasso d’interesse riflette la preferenza degli individui per i beni presenti rispetto a quelli futuri.

- Wieser introdusse il concetto di “costo-opportunità”, spiegando come ogni decisione economica implichi la rinuncia alla migliore alternativa possibile.

Entrambi contribuirono a diffondere una visione individualista e deduttiva dell’economia, in netta contrapposizione alla Scuola Storica Tedesca, allora predominante, che leggeva i fenomeni economici come prodotti delle specificità nazionali e storiche, piuttosto che come espressioni di leggi generali e universali.

Il dibattito metodologico tra “austriaci” e “storici”, il celebre Methodenstreit, segnò la nascita dell’identità intellettuale della Scuola Austriaca.

Gli austriaci difendevano la validità universale dei principi economici e il valore della teoria, mentre gli storici li accusavano di essere troppo astratti. Questa disputa segnò il passaggio da una concezione descrittiva a un approccio logico-deduttivo nello studio dell’economia.

L’ambiente viennese fu determinante nel favorire questo orientamento. A differenza di molte università tedesche, dominate da statalismo e positivismo, il contesto culturale austriaco, influenzato dal liberalismo classico e dalla filosofia aristotelica, dava valore alla logica, all’analisi concettuale e all’individualismo metodologico.

L’economia veniva intesa non come una branca della statistica o della sociologia, ma come la scienza delle scelte razionali.

Dalle fondamenta gettate da Menger, Böhm-Bawerk e Wieser, emerse una visione coerente dell’ordine economico: un ordine spontaneo che nasce dalla libera interazione tra individui mossi da fini personali, i quali – senza nemmeno rendersene conto – contribuiscono a generare l’armonia della società.

Questa impostazione segnò profondamente i due grandi eredi della Scuola Austriaca nel Novecento, Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, che avrebbero affrontato, ciascuno con il proprio stile, le sfide poste dal socialismo, dal keynesismo e dal crescente interventismo statale.

2. I principi della Scuola Austriaca: un impianto deduttivo

«Mathematics, in its widest significance, is the development of all types of formal, necessary, deductive reasoning.».

Alfred North Whitehead

Diversamente da molte correnti dell’economia contemporanea, che costruiscono teorie su basi matematiche e analisi statistiche, gli economisti austriaci partono da un presupposto molto semplice: l’essere umano agisce con intenzionalità, scegliendo consapevolmente i propri fini.

Da questa idea, che all’apparenza può sembrare ovvia, prende forma un intero edificio teorico fondato su quattro principi chiave: individualismo metodologico, soggettivismo radicale, concezione del mercato come processo di scoperta e attenzione centrale al tempo e all’incertezza.

Ognuno di questi elementi contribuisce a una visione dell’economia come fenomeno dinamico, imprevedibile e profondamente umano.

Individualismo metodologico

Per gli economisti austriaci, ogni fenomeno economico o sociale può essere spiegato soltanto partendo dalle scelte e dalle azioni di ogni persona.

Categorie come “lo Stato”, “il mercato” o “la società” sono utili astrazioni, ma non agiscono in quanto tali: sono piuttosto il risultato dell’interazione tra i singoli individui, ciascuno orientato dai propri obiettivi.

Questa impostazione, già presente in Menger e Böhm-Bawerk, raggiunge la sua espressione più rigorosa con Ludwig von Mises, che in Human Action afferma: “It is always the individual who thinks. Society does not think any more than it eats or drinks”.

L’economia, così intesa, è una scienza delle intenzioni e delle scelte individuali: gli austriaci rifiutano ogni visione collettivista o organicista della società, sottolineando che l’ordine sociale non nasce da un disegno centrale, ma dall’incontro spontaneo di molteplici azioni individuali.

La società, insomma, è il prodotto dell’azione umana, non della sua pianificazione.

È importante precisare che l’individualismo metodologico non equivale a esaltazione dell’egoismo o dell’isolamento: al contrario, riconosce che la cooperazione e la divisione del lavoro sono forme elevate di razionalità, poiché permettono agli individui di ottenere insieme risultati impossibili da raggiungere singolarmente.

Il mercato, quindi, è una rete viva di relazioni e scambi volontari.

Soggettivismo radicale

Dalla centralità dell’individuo deriva il secondo principio cardine: il soggettivismo.

Fin dall’opera di Menger, questa concezione sostiene che il valore economico non è una caratteristica oggettiva dei beni, ma dipende dalle valutazioni soggettive di ciascun individuo.

Secondo la Scuola Austriaca, prezzi, salari, costi, profitti e perdite sono determinati dalle percezioni e dalle aspettative personali di chi opera nel mercato.

Mises estende il principio del soggettivismo oltre il semplice valore dei beni: anche le preferenze sul tempo, le valutazioni del rischio e le aspettative sul futuro sono vissute in modo soggettivo da ciascun individuo.

Perfino la razionalità non è un concetto assoluto, ma varia a seconda delle conoscenze e degli obiettivi che ogni persona possiede in un dato momento.

Questa impostazione porta a una conseguenza inevitabile: l’economia, a differenza delle scienze naturali, non può fondarsi su leggi empiriche universali.

Le leggi economiche – ad esempio, quelle che spiegano il rapporto tra prezzo e domanda – sono deduzioni logiche che derivano logicamente da un fatto sempre valido: l’uomo agisce in modo intenzionale per raggiungere i propri fini. Per questo, sono considerate vere a priori, cioè indipendenti dall’esperienza.

Proprio su questa base, Mises definisce l’economia come parte di una disciplina più ampia, che chiama “prasseologia”: la scienza generale dell’azione umana.

La prasseologia si propone di comprendere le relazioni essenziali che legano fini e mezzi, scelta e rinuncia, profitto e perdita.

L’economia, quindi, non si limita a misurare dati o a descrivere il mondo esterno: il suo obiettivo è spiegare la logica che guida le decisioni e i comportamenti delle persone.

Il mercato come processo di scoperta

Un altro caposaldo della Scuola Austriaca è la concezione del mercato come processo dinamico.

A differenza della scuola neoclassica, che tende a rappresentare il mercato come un sistema tendente all’equilibrio – dove tutti conoscono perfettamente prezzi e quantità – gli austriaci propongono una visione aperta, fondata sul cambiamento continuo e sull’iniziativa imprenditoriale.

L’imprenditore, nella teoria austriaca, è colui che scopre opportunità, anticipa i bisogni futuri dei consumatori e si assume i rischi necessari a coglierle.

Il suo compito è quindi quello di esplorare nuove possibilità, coordinando la propria conoscenza con quella degli altri attori del mercato.

Sarà soprattutto Friedrich von Hayek, allievo di Mises, a sottolineare come il mercato sia in realtà un “meccanismo di trasmissione della conoscenza”: i prezzi, infatti, sono segnali che racchiudono informazioni disperse tra milioni di persone, permettendo loro di agire in modo coordinato pur senza un centro direttivo.

Da qui prende forma un ordine economico che si sviluppa spontaneamente a partire dal basso, cioè dalle azioni individuali, anziché essere imposto dall’alto attraverso un piano centrale.

Tempo e incertezza

Il quarto pilastro della tradizione austriaca riguarda il ruolo fondamentale del tempo e dell’incertezza nell’azione economica.

Ogni decisione si svolge nel tempo e sotto il segno dell’incertezza: si agisce oggi per ottenere risultati domani, senza poter mai prevedere con certezza l’esito.

Questo elemento, spesso trascurato dai modelli statici della teoria economica, è invece centrale per Mises e i suoi seguaci: il tempo è una dimensione dell’agire umano e comporta attesa, previsione e rischio.

È proprio qui che l’imprenditore rivela tutta la sua importanza: è colui che affronta l’incertezza, orientando le risorse verso usi futuri che solo il tempo potrà confermare o smentire.

Il profitto, di conseguenza, è la ricompensa per chi ha saputo intuire prima degli altri le opportunità offerte dal futuro.

Anche la teoria del capitale e dell’interesse di Böhm-Bawerk viene riletta in questa luce: investire significa rinunciare al consumo presente per ottenere benefici futuri, e il tasso d’interesse misura proprio questa preferenza.

Per Mises, anche l’interesse è una categoria universale dell’agire umano: in ogni scelta c’è sempre la tendenza a privilegiare il presente rispetto al futuro.

Questa inclinazione può essere moderata grazie alla cooperazione tra individui e all’esistenza di istituzioni e regole sociali, che favoriscono il risparmio e la pianificazione a lungo termine.

A partire da questi quattro principi, l’economia si configura come una scienza morale nel senso più nobile del termine: una disciplina che analizza le conseguenze delle libere scelte degli individui, riconoscendo la loro fallibilità ma anche la loro capacità creativa.

3. Ludwig von Mises e la prasseologia

Se Carl Menger pose le fondamenta della Scuola Austriaca e Böhm-Bawerk ne fu il principale sistematizzatore, Ludwig von Mises è la figura che ha portato questa tradizione alla sua espressione più matura e compiuta.

Nato a Leopoli, all’epoca parte dell’impero austro-ungarico, Mises fu testimone del declino di quel mondo cosmopolita e liberale che aveva animato la Vienna della sua formazione. La sua carriera si sviluppò tra Vienna, Ginevra e, infine, New York, dove trascorse gli ultimi decenni della sua vita.

Fu testimone di due guerre mondiali, dell’ascesa del nazismo e del comunismo e dell’affermazione di uno Stato sempre più interventista: eventi che rafforzarono in lui la convinzione che solo l’autonomia dell’individuo e del mercato potevano garantire la libertà.

Oltre che un economista, Mises può essere anche definito come un filosofo della libertà e della ragione. In un periodo in cui l’economia rischiava di trasformarsi in una disciplina puramente tecnica, riportò al centro del dibattito la dimensione logica e umana dell’analisi economica, ponendo alla base di tutto un semplice principio: l’uomo agisce.

Partendo da questo assioma – che dà il titolo anche alla sua opera principale, Human Action – Mises sviluppò un impianto teorico di grande coerenza, in cui tutte le leggi economiche scaturiscono dal comportamento intenzionale dell’individuo.

L’assioma fondamentale: l’uomo agisce

Per Mises, “agire” non significa soltanto muoversi o reagire d’istinto, ma anche scegliere mezzi in vista di un fine: ogni azione presuppone una situazione insoddisfacente, la possibilità di immaginare una condizione migliore e la volontà di realizzarla.

L’azione rappresenta così la manifestazione della razionalità umana: anche quando lo scopo ci appare discutibile o irrazionale, il semplice fatto di agire mostra una scelta consapevole, orientata a un risultato.

Persino chi nega questo principio, nell’atto stesso di argomentare, sta agendo: sta quindi confermando la validità dell’assioma.

Per Mises, dunque, il principio dell’azione rappresenta una verità evidente in sé, che non richiede alcuna conferma empirica.

Da questa premessa, attraverso un rigoroso ragionamento logico, egli deduce tutte le categorie essenziali dell’economia: valore, scelta, preferenza, costo, scambio, profitto, perdita, interesse, tempo, incertezza.

Per Mises, l’economia è una scienza a priori della logica dell’agire umano, simile per metodo alla matematica e alla logica stessa: le leggi economiche non descrivono eventi particolari, ma esprimono relazioni necessarie che valgono in ogni contesto in cui l’uomo agisce consapevolmente.

La prasseologia, dunque, si occupa delle relazioni universali che caratterizzano l’azione umana: ogni scelta esprime una gerarchia di valori e ogni utilizzo di risorse comporta una rinuncia, che costituisce il vero costo dell’azione.

Il metodo deduttivo e la distinzione tra prasseologia e storia

Una delle intuizioni più profonde di Mises è la netta distinzione tra prasseologia e storia.

La prasseologia studia le relazioni logiche tra le categorie dell’azione senza riferirsi a un tempo o a un luogo specifici. La storia, invece, descrive eventi concreti, istituzioni, culture e situazioni particolari.

Mises non nega l’importanza della storia, ma sostiene che da essa non si possano trarre leggi generali. I dati storici, infatti, assumono significato solo se interpretati alla luce di una teoria: senza una cornice concettuale, le statistiche restano prive di senso.

Come sostiene in Human Action, “Statistics is a method for the presentation of historical facts concerning prices and other relevant data of human action. It is not economics and cannot produce economic theorems and theories. The statistics of prices is economic history”.

Con questa affermazione, Mises intende dire che i dati storici o statistici in economia riflettono sempre situazioni particolari e irripetibili, influenzate da scelte e condizioni ogni volta diverse. Di conseguenza, non possono smentire una teoria economica costruita logicamente sull’azione umana, poiché quest’ultima si basa su principi universali che non dipendono dalle circostanze specifiche osservate nei dati.

Al contrario, la prasseologia si fonda su deduzioni logiche, ricavate da verità immediatamente evidenti per introspezione. In altre parole, la scienza dell’azione umana si basa sulla comprensione dei principi universali che guidano ogni scelta e ogni comportamento intenzionale.

Lungi dall’essere una fuga dalla realtà, questo metodo – che Mises definisce “apriorismo deduttivo” – si adatta perfettamente alla natura dell’economia, una disciplina che non studia oggetti materiali, ma decisioni e intenzioni umane.

L’essere umano, in definitiva, non è una particella prevedibile come quelle studiate dalle scienze naturali, ma un essere che prende decisioni guidato da conoscenze limitate e da preferenze che possono cambiare nel tempo.

Proprio per questo motivo, Mises si contrappone con decisione sia al positivismo che dominava le scienze sociali del suo tempo, sia alle correnti keynesiane e istituzionaliste.

Secondo la sua visione, cercare di verificare una teoria economica attraverso esperimenti o modelli matematici significa commettere un errore concettuale: l’azione umana non si ripete mai nelle stesse condizioni e non può essere trattata come un esperimento di laboratorio.

L’ordine spontaneo e la cooperazione sociale

Un aspetto centrale della prasseologia è la visione della società come ordine spontaneo.

Gli individui, mossi dai propri interessi, non puntano a perseguire direttamente il bene comune, ma grazie al meccanismo dei prezzi e agli scambi volontari le loro azioni si coordinano spontaneamente, generando un ordine armonioso.

Mises mette in luce come il mercato sia in realtà un contesto di cooperazione pacifica: ciascuno, cercando di migliorare la propria situazione, contribuisce involontariamente anche al benessere collettivo.

Il panettiere produce pane per guadagnare, ma così facendo nutre la collettività; l’imprenditore investe per realizzare un profitto, ma nel farlo genera occupazione e promuove l'innovazione.

Si tratta di una versione moderna della celebre “mano invisibile” di Adam Smith, riletta attraverso la prospettiva della logica dell’azione umana.

Celebre è l’esempio riportato da Mises in Human Action: “Un ‘re del cioccolato’ non ha alcun potere sui consumatori, che sono i suoi clienti. Gli offre cioccolato della migliore qualità possibile al prezzo più basso. Non governa i consumatori, li serve. E i consumatori non sono vincolati a lui: sono liberi di smettere di acquistare nei suoi negozi. Egli perde il suo ‘regno’ se i consumatori preferiscono spendere altrove il loro denaro”.

La libertà economica e quella politica sono, perciò, strettamente legate: dove le persone sono libere di scegliere e scambiare, non c’è spazio per il dominio o la coercizione, ma si realizza una cooperazione fondata sul consenso.

La libertà come fondamento della civiltà

Per Mises, la libertà individuale rappresenta il fondamento di ogni civiltà.

Solo in un sistema di mercato, in cui le decisioni sono distribuite tra milioni di persone, possono svilupparsi innovazione, progresso e diversità.

Qualunque forma di pianificazione centrale, anche se animata dalle migliori intenzioni, finisce per soffocare la spontaneità e trasformare la società in una struttura rigida e burocratica, priva di libertà.

In Human Action, Mises ribadisce con forza che l’economia di mercato – il capitalismo – è la sola forma di organizzazione sociale compatibile con la libertà umana: "A society that chooses between capitalism and socialism does not choose between two social systems; it chooses between social cooperation and the disintegration of society".

Per Mises, l’uguaglianza consiste nel garantire a tutti pari dignità davanti alla legge e la libertà di perseguire i propri obiettivi.

La naturale diversità tra gli individui – nelle capacità, nei talenti, nelle aspirazioni – costituisce la vera ricchezza che rende possibile la cooperazione e il progresso della società.

L’economia di mercato si configura così come un ordine etico basato sulla responsabilità individuale: ogni prezzo, ogni scambio e ogni profitto sono il frutto di milioni di libere scelte. Si tratta di un ordine che si sviluppa spontaneamente dal rispetto della proprietà, dei contratti e della reciprocità.

In definitiva, la prasseologia di Mises si presenta come una vera e propria filosofia della libertà: la società funziona grazie alla cooperazione tra persone, perché la conoscenza è distribuita tra molti e nessun potere centrale può sostituirsi alle decisioni di tutti gli individui.

Si tratta di una lezione di umiltà intellettuale – perché ci ricorda i limiti di ciò che possiamo sapere e pianificare – e, nello stesso tempo, di fiducia nella capacità degli esseri umani di generare ordine e prosperità attraverso la libertà.

Conclusioni

Il pensiero di Mises rappresenta il naturale sviluppo di un percorso che parte da Menger, attraversa le riflessioni di Böhm-Bawerk e Wieser, e trova il suo culmine nella prasseologia.

Mises porta la Scuola Austriaca a diventare una scienza dell’azione consapevole, dove economia e filosofia si intrecciano nella difesa della libertà umana.

Nel prossimo articolo, esploreremo come questi principi prendano forma nelle sue teorie più celebri – dalla critica al socialismo alla teoria del ciclo economico – e vedremo come il pensiero di Mises abbia aperto nuove prospettive nella comprensione del mercato e della conoscenza.

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: La teoria del valore-lavoro secondo Smith e Ricardo

8. L'economia classica: La teoria della distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...