Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

- Information

- Storia del pensiero economico

- Prima pubblicazione: 14 Maggio 2023

«Coltivare dei terreni può essere considerato un’arte liberale, una specie di poesia e pittura».

William Wordsworth

All'inizio del XVIII secolo, l'Europa attraversava una fase di profondo cambiamento.

Il modello economico dominante, il mercantilismo, basato sull’accumulazione di oro e argento e su un forte controllo statale del commercio, cominciava a mostrare i suoi limiti.

La Francia si trovava in una situazione particolarmente difficile: oltre a una diffusa crisi economica a livello europeo, il paese soffriva perenni problemi di finanza pubblica, aggravati da un sistema fiscale ingiusto e inefficiente, e da una forte arretratezza del settore agricolo.

L’agricoltura, ostacolata da regolamenti, dazi interni e una pressione fiscale opprimente, non era in grado di sostenere la prosperità del regno.

In questo contesto di malcontento e di ricerca di nuove soluzioni, prese forma una corrente intellettuale che attribuiva all’agricoltura il ruolo centrale nella creazione della ricchezza nazionale.

Questo nuovo orientamento, promosso inizialmente da figure come Boisguilbert, avrebbe trovato piena espressione a metà secolo con la nascita della prima vera scuola economica organizzata: la fisiocrazia.

Indice

1. La dottrina del diritto naturale e i suoi precursori

«Nessuno può alienare a favore d'altri il proprio diritto naturale, inteso qui come facoltà di pensare liberamente».

Baruch Spinoza

Il periodo del mercantilismo è caratterizzato, a livello politico, dall’assolutismo regale. Gli stati nazionali che emergono dalle rovine della società feudale sono rappresentati dalla figura del monarca, che detiene il massimo potere sulla società civile.

Rompendo con la dottrina tradizionale della monarchia di diritto divino, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) fornì, nel XVII secolo, una giustificazione puramente laica per questo sistema politico.

Nel suo Leviatano (1652), spiega che per porre fine alla guerra perpetua del “tutti contro tutti” – che è lo stato di natura – gli uomini hanno ceduto il potere a uno di loro sulla base di un contratto sociale. Il soggetto scelto – il sovrano – ha quindi il potere assoluto per definizione, poiché crea la legge che non esisteva nello stato di natura.

Sottomettendosi a un padrone, quindi, gli uomini rinunciano al diritto naturale assoluto che non permetteva la pace, ma si spogliano della loro libertà di giudizio su ciò che è giusto o ingiusto: è giusto ciò che il sovrano ordina; ingiusto ciò che il sovrano proibisce.

Il filosofo John Locke si contrappose a Hobbes e propose la monarchia costituzionale: la teoria del potere limitato del sovrano. La monarchia costituzionale si basa sulla nozione di diritto naturale.

Secondo Locke, nello stato di natura gli uomini godono di un certo numero di diritti che precedono l’esistenza della società politica: il diritto alla vita, alla libertà, alla sopravvivenza e così via. Di conseguenza, il sovrano non può agire arbitrariamente e il diritto positivo che viene stabilito deve rispettare il diritto naturale, che è inalienabile.

Locke includeva anche il diritto di proprietà tra i diritti naturali. Esso diventa perciò uno strumento di difesa contro l’assolutismo: le imposte, in quanto prelievi sui beni dei cittadini, potevano essere riscosse solo con il consenso dei rappresentanti dei contribuenti, stabilendo così un limite preciso al potere del sovrano.

Secondo Locke, infatti, se Dio ha realmente donato la terra a tutti gli uomini, ogni essere umano è proprietario della propria persona e quindi dei prodotti del suo lavoro e della terra che coltiva per soddisfare i propri bisogni.

La dottrina di Locke contiene anche i semi del liberalismo. Tuttavia, è in Francia che si sviluppano, a partire dalla fine del Settecento, i contributi più importanti alla dottrina del liberalismo economico.

Uno dei primi e più importanti critici del mercantilismo francese fu Boisguilbert (1646-1714).

Nel suo Detail de la France (1697), Boisguilbert cercò di chiarire la nozione di ricchezza. Rifiutando l’idea ossessiva dei mercantilisti che la ricchezza fosse assimilabile al denaro (oro e argento), la definì come l’insieme dei beni che consentono di soddisfare i bisogni umani.

Boisguilbert distinse la “ricchezza necessaria” dalla “ricchezza conveniente e superflua”: la prima è composta dai prodotti dell’agricoltura, o “frutti della terra”, mentre la seconda è costituita dai “beni industriali”.

Nella sua visione, l’economia seguiva leggi naturali e funzionava come un organismo vivente. L’intervento dello Stato attraverso tasse e regolamenti, invece di favorire l’ordine, finiva per disturbare questa armonia, ostacolando la libera circolazione delle merci e impoverendo il paese.

Sarà Boisguilbert a formulare una prima enunciazione dei principi del liberalismo economico. Le sue idee saranno riprese e sviluppate dai fisiocratici.

Un altro importante precursore fu Richard Cantillon (1680-1734), banchiere irlandese residente a Parigi. La sua opera, Essai sur la nature du commerce en général, scritta intorno al 1730 ma pubblicata solo dopo la sua morte nel 1755, esercitò una forte influenza su Quesnay e i fisiocratici.

Cantillon fu tra i primi a concepire l’economia come un sistema di mercati interconnessi e a elaborare la teoria di un flusso circolare del reddito tra i diversi settori, anticipando così i principi alla base del Tableau économique.

2. Quesnay e la fisiocrazia

«Sans la certitude de la propriété, le territoire resterait inculte».

François Quesnay

Il termine fisiocrazia deriva dalla fusione di due parole greche: PHYSIS, natura, e KRATOS, potere. Significa, letteralmente, "governo della natura".

Nettamente delimitata nel tempo (1756-1776) e nello spazio (Francia), la fisiocrazia è – a differenza del mercantilismo – una scuola di pensiero fortemente strutturata, con i suoi dogmi, i suoi testi sacri, il suo profeta e i suoi ministri di culto.

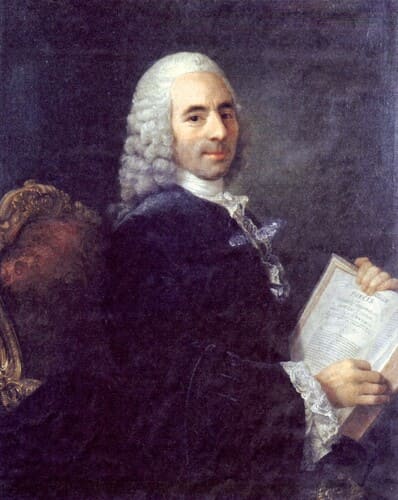

Le idee di François Quesnay (1694-1774), fondatore e caposcuola indiscusso della fisiocrazia, sono in un certo qual modo alla confluenza di quelle di Locke e di Boisguilbert.

Quesnay – che iniziò a occuparsi di economia all’età di sessantadue anni – era uno dei medici più importanti della Francia, tanto che nel 1749 divenne il medico personale della favorita di Luigi XV, Madame de Pompadour, posizione che gli garantì grande influenza a corte.

Quesnay era convinto che la prosperità del regno dipendesse da quella dell’agricoltura. La sua formazione medica lo portò a concepire l'economia come un corpo umano, con flussi di beni e denaro che circolavano come il sangue nelle vene, e le cui leggi naturali dovevano essere rispettate per garantirne la salute.

Quest’ultima non doveva perciò essere gravata dalla tassazione, né limitata da alcun tipo di barriere amministrative che potessero comprometterne la vendita dei suoi prodotti: il liberalismo economico dei fisiocratici, come quello teorizzato da Boisguilbert, era strettamente legato all’idea di primato dell’agricoltura su qualsiasi altra attività.

Il principio fondamentale su cui la legislazione avrebbe dovuto basarsi era quello del laissez faire, laissez passer: queste quattro parole rappresentano forse il più grande lascito dei fisiocratici.

In seguito, gli economisti avrebbero definito le conquiste dell’economia concorrenziale come laissez faire.

Il dogma dell'agricoltura e le tre classi sociali

Il primato dell’agricoltura su qualsiasi altra attività venne trasformato da Quesnay in un autentico dogma, sostenendo che solo il settore agricolo fosse realmente in grado di generare nuova ricchezza.

Partendo da questa idea, suddivise la società in tre classi:

- Classe produttiva: composta esclusivamente da agricoltori e allevatori, considerati gli unici capaci di creare un surplus, ossia una quantità di prodotto superiore a quella necessaria per sostenere i lavoratori e rinnovare i mezzi di produzione consumati.

- Classe sterile: formata da artigiani, commercianti e manifatturieri. Definiti “sterili” non per l’inutilità del loro lavoro, ma perché la loro attività si limitava a trasformare o trasportare i beni agricoli senza generare ricchezza aggiuntiva. Il valore dei beni prodotti da questa classe era pari al valore delle materie prime e dei mezzi di sussistenza impiegati nel processo.

- Classe dei proprietari: comprendeva proprietari terrieri, re e clero. Pur non producendo direttamente, questa classe aveva un ruolo centrale: la spesa delle rendite ricevute dalla classe produttiva metteva in movimento l’intero ciclo economico.

Il dogma di Quesnay si basava sull’idea che l’agricoltura moltiplica la materia (da un singolo seme nascono molti frutti) mentre le attività manifatturiere si limitano a trasformarla.

È vero che la manifattura aggiunge lavoro ai prodotti agricoli, ma in questa trasformazione non si crea niente di nuovo.

I mercanti, invece, comprano e vendono, ma il prodotto è sempre lo stesso e tra l’acquisto e la vendita non viene aggiunto alcun valore.

Galbraith, con una chiarezza che raramente trova eguali tra gli economisti, descrive l’obiettivo principale della fisiocrazia: “Preservare mediante riforme un’antica società caratterizzata dall’egemonia e dal privilegio della classe terriera (tutti i fisiocratici erano legati a questa società) e contrastare le pretese e le intrusioni del capitalismo mercantile e le turbolenze, rozze e volgari, delle forze industriali che esso aveva generato”.

Il Tableau économique

Quesnay scrisse un’opera fondamentale: il Tableau économique, pubblicato per la prima volta nel 1758. Nel Tableau, rappresentò il sistema economico come un insieme di relazioni tra le tre classi individuate in precedenza: la classe dei proprietari, la classe produttiva e la classe sterile.

Per capire come funziona il Tableau économique, immaginiamo un regno agricolo semplificato che in un anno produce beni per un valore totale di 5 milioni di euro. Quesnay descrive così la circolazione della ricchezza in un ciclo annuale:

Punto di partenza

La classe produttiva, appena terminato il raccolto, dispone di una produzione totale pari a 5 milioni. Di questi, 3 milioni servono a coprire le anticipazioni (sementi, attrezzi usurati, sostentamento degli agricoltori), mentre i restanti 2 milioni costituiscono il prodotto netto, ovvero il surplus.

Per semplicità, il modello di Quesnay considera proprio questa suddivisione: 3 milioni per ricostituire le anticipazioni e 2 milioni di prodotto netto.

Fase 1: Il pagamento della rendita

La classe produttiva versa 2 milioni di rendita alla classe dei proprietari. Questi 2 milioni rappresentano il surplus generato dalla terra.

Fase 2: La spesa dei proprietari

La classe dei proprietari, ricevuto il suo reddito, lo spende interamente acquistando:

- 1 milione di beni alimentari dalla classe produttiva.

- 1 milione di beni manufatti (come abiti o mobili) dalla classe sterile.

Fase 3: Le altre transazioni

Per poter produrre l’anno successivo, la classe produttiva ha bisogno di beni non agricoli e acquista quindi 1 milione di manufatti dalla classe sterile.

La classe sterile, che ha incassato 2 milioni (1 dai proprietari e 1 dalla classe produttiva), li spende a sua volta per acquistare materie prime e cibo dalla classe produttiva.

Fine del ciclo

La classe produttiva riceve così 3 milioni (1 dai proprietari e 2 dalla classe sterile), sufficienti a ricostituire le anticipazioni necessarie per avviare un nuovo ciclo produttivo.

La classe sterile ha incassato e speso 2 milioni, mantenendo il bilancio in pareggio.

Anche la classe dei proprietari ha speso interamente i 2 milioni di rendita, chiudendo il ciclo con il bilancio in pareggio.

L’intero sistema si è così rigenerato: il denaro torna nelle mani della classe produttiva, che può avviare un nuovo ciclo agricolo, pagare la rendita e rimettere in moto il meccanismo economico.

Questo modello, pur nella sua semplicità, fu rivoluzionario per due motivi:

- Per la prima volta l’economia veniva rappresentata come un sistema di flussi interconnessi, anticipando la moderna contabilità nazionale e i modelli input-output.

- Illustrava come la ricchezza si muovesse e si rigenerasse all’interno del sistema, a partire dal concetto di capitale.

Il concetto di capitale: le anticipations

La seconda versione del Tableau économique, pubblicata nel 1766 da Quesnay, è la più conosciuta.

Rispetto all’analisi di Boisguilbert, il Tableau di Quesnay si concentra sulla produzione, formalizzata come un processo di “ricostituzione delle anticipazioni”.

Quesnay intuì che bisognava partire dal capitale per comprendere il circuito economico che esso avrebbe seguito prima di poter essere “ricostituito”: il capitale, infatti, doveva essere speso o “anticipato” in vista della produzione dell’anno successivo, in quello che potremmo definire come un flusso circolare del ciclo produttivo.

Per produrre, osservò Quesnay, occorre prima anticipare le risorse materiali che, a loro volta, devono essere prodotte. Queste risorse si consumano con il loro utilizzo e devono quindi essere ricostituite affinché il processo produttivo possa continuare.

Le chiamò, appunto, anticipations (anticipazioni) e le distinse in:

- Anticipations primitives (“anticipazioni primitive”): mezzi di produzione durevoli (“capitale fisso” tra i classici). Ad esempio, le attrezzature agricole, il bestiame e i cavalli.

- Anticipations annuelles (“anticipazioni annuali”): mezzi di produzione non durevoli, consumati in un singolo ciclo, assimilabili al "capitale circolante". Tra questi troviamo le sementi, il cibo per i lavoratori e i salari.

- Anticipations foncières (“anticipazioni fondiarie”): accanto alle anticipazioni primitive e annuali, troviamo le spese iniziali sostenute dai proprietari per rendere coltivabile la terra (bonifiche, recinzioni, infrastrutture).

Così come la classe produttiva, anche la classe sterile è caratterizzata dalle anticipazioni. Tuttavia, le anticipazioni della classe sterile sono limitate – nel Tableau économique – soltanto a quelle annuali.

Le anticipazioni annuali dei contadini sono principalmente i manufatti venduti dagli artigiani: sono importanti perché, oltre a rappresentare la contropartita dell’acquisto di beni di consumo, includono anche il corrispettivo di lavori destinati a migliorare lo stato delle terre e delle attrezzature agricole.

Per la classe sterile, le anticipazioni annuali sono costituite da somme di denaro destinate all’acquisto di prodotti agricoli.

L’attività della classe sterile permette semplicemente di ricostituire le sue anticipazioni, ma i membri di questa classe non hanno generato alcun surplus.

Al contrario, la classe produttiva genera un surplus. La differenza tra la produzione e la “ricostituzione” delle anticipazioni costituisce un vero e proprio surplus, che Quesnay chiama prodotto netto. Questo viene pagato alla classe dei proprietari, di cui costituisce il reddito.

L’agricoltura è l’unica attività che genera un surplus fisico e, di conseguenza, è anche l’unica in grado di fornire un reddito monetario una volta che le anticipazioni sono state ricostituite.

L’attività manifatturiera, che si limita a modificare la forma dei prodotti forniti dall’agricoltura, non genera alcun guadagno in termini monetari: il valore di ciò che produce è uguale al valore di ciò che consuma.

Il Tableau économique descrive uno stato stazionario in cui le entrate dei produttori, una volta versato il reddito ai proprietari, consentono solo di ricostituire le anticipazioni. Al termine di ogni ciclo – ogni anno quindi – la produzione ricomincia nello stesso modo.

Questa situazione non deve nascondere il carattere fondamentalmente dinamico del metodo di rappresentazione adottato: nel Tableau di Quesnay, i “prodotti finali” del periodo t consentiranno di ricostituire le anticipazioni che genereranno la produzione del periodo t+1. Il reddito percepito dai proprietari alla fine del periodo t sarà speso in t+1.

In altre parole, il Tableau économique è un modello dinamico di uno stato stazionario. Quesnay non afferma che questo stato stazionario corrisponda alla realtà. Il suo modello è teorico e descrive una situazione che, secondo lui, è molto lontana dalla realtà dell’economia francese dell’epoca: si tratta dell’optimum verso cui bisogna tendere.

Le implicazioni politiche: l'Impôt Unique

Lo scopo del Tableau économique era quello di mostrare il funzionamento di un’economia soggetta all’ordine naturale. Da questa analisi nasceva una proposta di politica fiscale estremamente innovativa: l’impôt unique, ovvero l’imposta unica.

L’idea di fondo era chiara: poiché il solo vero surplus, il prodotto netto, veniva generato dall’agricoltura e confluisce interamente nelle mani dei proprietari terrieri sotto forma di rendita, tassare qualsiasi altra attività sarebbe stato inefficace e controproducente.

Ad esempio, tassare gli artigiani li avrebbe portati ad aumentare i prezzi dei loro manufatti; gli agricoltori, costretti a pagare di più per attrezzi e forniture, avrebbero a loro volta alzato i prezzi dei prodotti agricoli.

In definitiva, il carico fiscale sarebbe ricaduto comunque sui proprietari terrieri, i consumatori finali del surplus. Perciò, tassare direttamente la rendita fondiaria risultava la soluzione più efficiente e trasparente.

L’ordine naturale proposto da Quesnay era anche di ispirazione liberale: i governi dovevano limitarsi a garantire la libertà di commercio e a istituire questo semplice sistema fiscale.

Il commercio estero, a differenza di quanto sostenuto dai mercantilisti, non richiedeva particolari attenzioni: doveva essere semplicemente libero, al pari degli scambi interni.

Limiti e lascito della fisiocrazia

La tesi fisiocratica secondo cui solo l’agricoltura sarebbe capace di creare ricchezza non avrà futuro. Era infatti destinata a essere superata in un mondo che, già dalla fine del Settecento, avrebbe visto l’industria imporsi come settore trainante dello sviluppo economico.

Come risulta evidente, il Tableau économique soffre di un errore fondamentale: considerare l’industria una classe sterile. Presenta inoltre un’altra importante lacuna, ossia l’assenza di una definizione chiara del profitto derivante dal capitale.

Nel modello di Quesnay, il capitale (le anticipations) viene semplicemente ricostituito, senza però produrre un vero profitto per chi lo investe.

Il reddito dei proprietari terrieri corrisponde a una rendita fondiaria e non a un profitto legato all’investimento di capitale. Il Tableau descrive quindi una forma di capitalismo priva di capitalisti in senso moderno, dove il surplus premia esclusivamente il possesso della terra.

Nonostante questi limiti, il Tableau économique resta un tentativo notevole di descrivere il funzionamento di un’economia capitalista.

La Rivoluzione francese cancellerà il mondo immaginato dai fisiocratici, ma molte delle loro idee continueranno a vivere: la convinzione che l’economia sia guidata da leggi naturali, il principio del laissez faire, il concetto di prodotto netto e il nuovo modo di rappresentare il sistema economico introdotto dal Tableau.

Galbraith condivide il giudizio riassuntivo “sorprendentemente generoso per il suo tempo” di Adam Smith: «Questo sistema, nonostante tutte le sue imperfezioni, è forse la più vicina approssimazione alla verità che sia mai stata pubblicata relativamente all’economia politica».

La serie di articoli sulla "Storia del pensiero economico" contiene:

1. Il progetto di organizzazione sociale di Platone

2. La critica di Aristotele alla dottrina economica di Platone

3. Tommaso d'Aquino: alle origini dell'etica economica

4. Il mercantilismo: dalle origini al suo impatto nel mondo moderno

5. Fisiocrazia e Tableau économique: origini, principi e limiti

6. L'economia classica: Un nuovo approccio all'economia politica

7. L'economia classica: Smith e Ricardo – Il valore della merce

8. L'economia classica: La distribuzione del reddito

9. L'economia classica: Jean-Baptiste Say

10. L'economia classica: Il pensiero di Malthus e Sismondi

11. L'economia classica: Il cammino verso lo stato stazionario e il commercio estero

12. L'economia classica: John Stuart Mill, l'ultimo economista classico

13. Il socialismo utopistico di Charles Fourier

14. Karl Marx: La sua filosofia di pensiero

15. Karl Marx: Una nuova interpretazione del processo di accumulazione del capitale

16. Karl Marx: La teoria del valore

17. Karl Marx: La teoria del plusvalore. Lo sfruttamento capitalistico

18. Karl Marx: La caduta tendenziale del saggio di profitto

19. Karl Marx: Le caratteristiche della società socialista

20. L'economia neoclassica: La rivoluzione marginalista

21. L'economia neoclassica: La Scuola Austriaca di economia. Origini, sviluppi ed eredità

22. L’economia neocassica: I contributi di Clark, Wicksteed, Wicksell, Edgeworth e Fisher

23. L'economia neoclassica: Alfred Marshall e l'economia moderna. Idee, metodo ed eredità

24. La Scuola Storica Tedesca di economia

25. John Maynard Keynes: Vita, contesto e sviluppo intellettuale

26. John Maynard Keynes: La critica all'ortodossia e le basi del pensiero keynesiano

27. John Maynard Keynes: La Teoria Generale: una rivoluzione nel pensiero economico

28. John Maynard Keynes: Keynes oggi: l'eredità di una rivoluzione incompiuta

29. La Scuola Austriaca di economia: dalle origini a Ludwig von Mises

32. Joseph Schumpeter e l’analisi del capitalismo: innovazione, imprenditorialità e trasformazione

33. Joseph Schumpeter e il destino del capitalismo: crisi, istituzioni ed eredità

34. Joseph Schumpeter: Capitalismo, socialismo e democrazia

35. Piero Sraffa

...